|

Musicalité dans la tapisserie de Bayeux Poème chromatique Etude de François Murez |

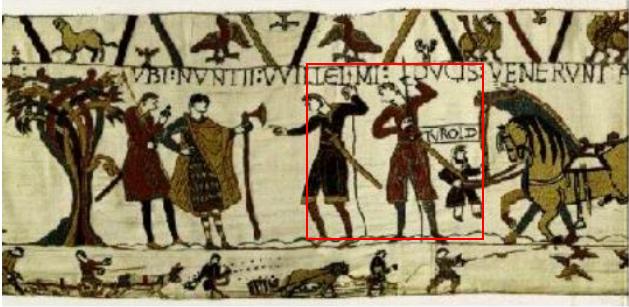

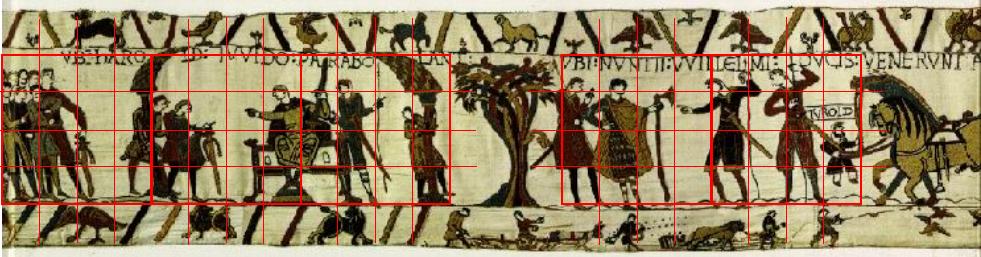

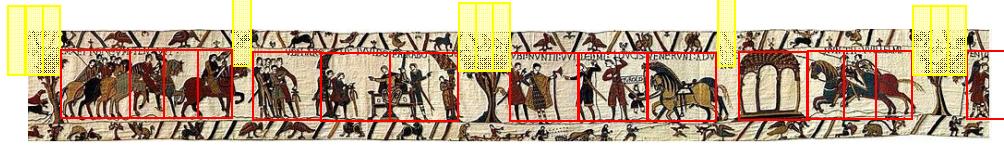

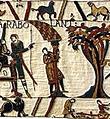

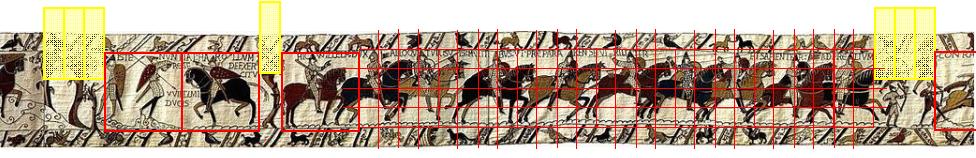

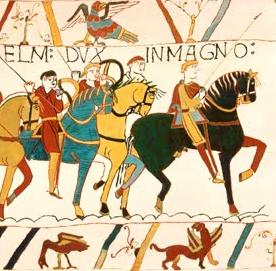

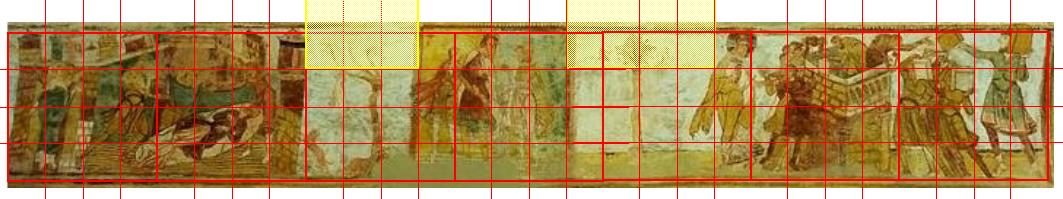

Où Guillaume envoie ses messagers - Fragment de la tapisserie de Bayeux

(Musée de la tapisserie - Bayeux)

Sur ce fragment de la tapisserie, est inscrit Turold, messager écoutant Guillaume. Nous retrouvons aussi un autre Turold dans

la chanson de Roland, chanson de geste de la même époque. Il a même été dit que la chanson de Roland fut chantée par les

normands durant la bataille d'Hastings, racontée par la tapisserie. Ainsi, ces deux œuvres se répondent par ces quelques liens. Mais ces liens

ne sont-ils pas plus profonds? Car voilà bien deux histoires qui sont racontées, deux histoires de traitres, de batailles, de héros et de rois qui

au final sont triomphants.

La chanson de geste, par sa construction est conçue pour être chantée, la césure et la fin de vers étant les rythmes de

la mélodie, l'assonance sa sonorité. Alors quelle serait la construction de cette tapisserie ?

Au Moyen-âge, le carré était souvent utilisé, figure pure, figure simple, figure permettant aussi par la méthode des carrés

de reproduire et agrandir une œuvre, figure inscrite en architecture, dans le plan des villes, dans les jardins des curés ...

Cette étude a fait l'objet d'une communication effectuée lors du colloque international sur la Tapisserie de Bayeux en septembre 2016

organisé par le Musée de Bayeux.

(Communication >>)

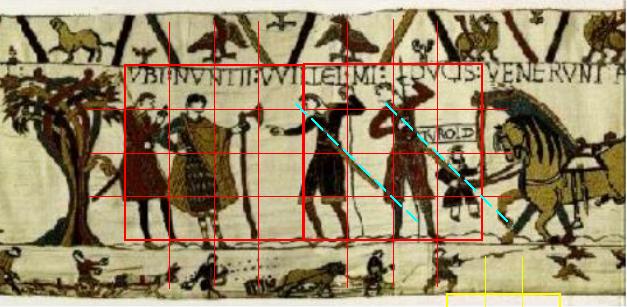

La bande centrale :

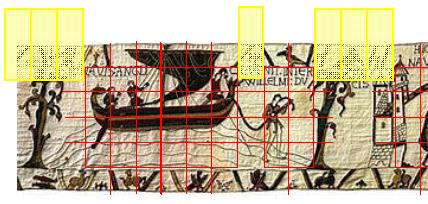

Faisons donc un carré (en rouge) ayant pour hauteur la largeur de la bande centrale.

Sur cet exemple, le carré délimite les deux messagers et le nain. Nous allons nous servir de ce carré comme d'une mesure

appliquée à l'ensemble de la tapisserie.

Divisons ce carré en quarts. Ils serviront pour appliquer le carroyage. Et traçons ainsi deux carrés subdivisés.

Apparaissent ainsi beaucoup de choses :

° L'horizontale donnée par le quart supérieur place les têtes, le feuillage de l'arbre,

la tête d'un cheval,

° L'horizontale du milieu donne le départ des branches de l'arbre et la branche du bas, ainsi

que la tête du nain et les mains,

° L'horizontale inférieure donne le bas des vêtements ainsi que le ventre d'un cheval,

° Les verticales positionnent les personnages, un dos, une lance, la hache, la bride

d'un cheval,

° Même des diagonales tirées des carrés donnent les épées des messagers.

Ces carrés subdivisés, tels des calibres, ont dus permettre aux brodeuses de partir des dessins d'artiste pour placer leurs fils

colorés sur la toile de lin et recomposer cette geste en plaçant chaque bras, chaque lance, chaque jambe, chaque épée, chaque bateau,

chaque mat là où le dessin de l'artiste le commandait.

Mais ce n'est qu'un petit fragment. Qu'en serait-il sur un passage plus complet ?

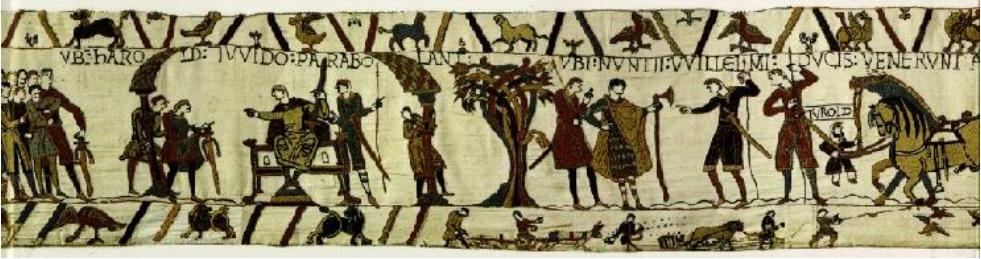

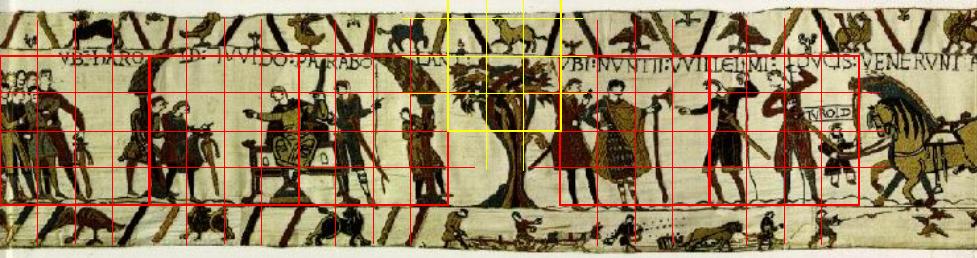

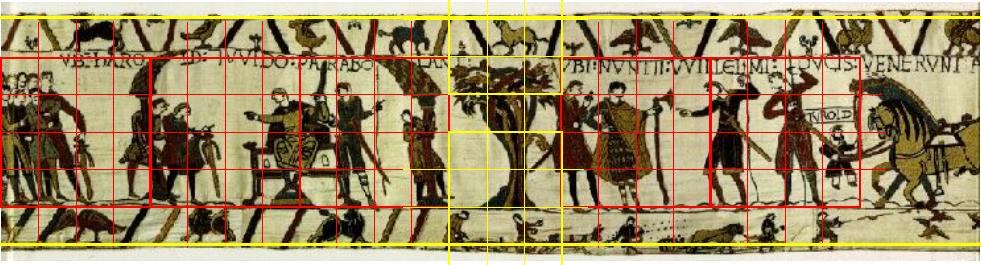

Prenons toujours Turold, accompagné du nain, et voyons plus large.

Un espion écoute derrière une colonne ce qui se dit chez Guy.

Mettons nos carrés. L'arbre sépare deux scènes, celle qui se termine par l'espion, oreilles grandes ouvertes, celle où Guillaume donne ses instructions aux messagers. Sur la gauche, les carrés placent les personnages, lance, colonnes, épées, banc ... L'espace donné par l'arbre ne peut pas être déterminé au hasard avec tous ces carrés de part et d'autre.

Cet espace fait précisément trois quarts du carré. Bien sûr, à voir si ce n'est pas un hasard ou la fantaisie de l'auteur

de ces lignes.

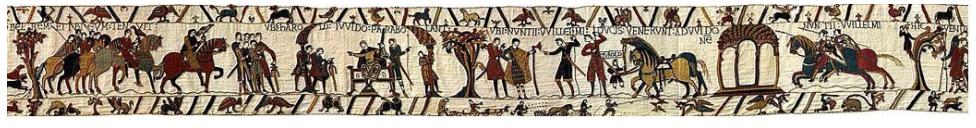

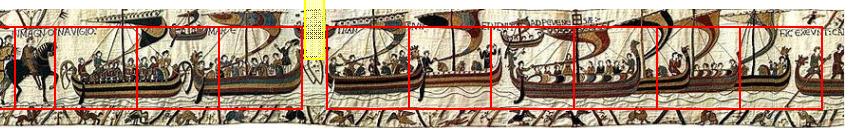

Voyons donc plus large encore.

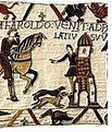

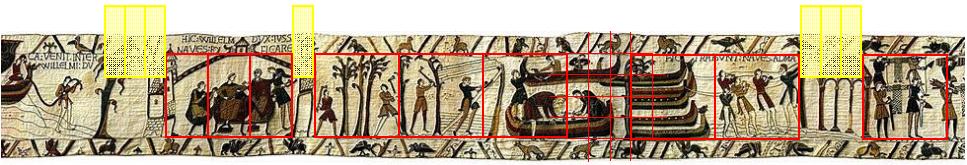

Sur cet extrait, nous avons deux scènes complètes, toutes deux séparées par des arbres. Ces deux scènes ont chacune deux moments bien

distincts. La première scène décrit Harold emmené par Guy puis la discussion sur la rançon. La deuxième scène montre Guillaume et ses messagers

puis les messagers sur leurs destriers.

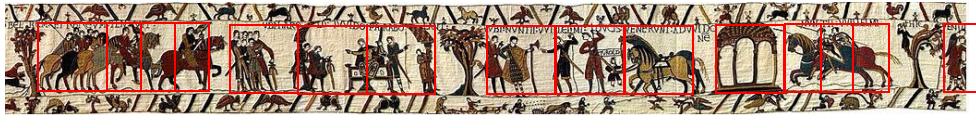

Appliquons maintenant nos carrés à ces deux scènes.

Les deux moments d'une scène sont séparés par un espace. Si l'espace entre deux scènes est une mesure précise, il en sera de même pour l'intervalle entre deux moments.

L'intervalle entre deux moments est d'un quart de carré. Ainsi sur cet extrait, sont tracés :

2,5 carrés (Harold et Guy à chevaux), un intervalle d'un quart, 3 carrés (discussion), espace de 3 quarts (arbre), 3 carrés (messagers),

un intervalle d'un quart, 2,5 carrés (messagers), espace de 3 quarts (arbre). Notons que la césure est au début de la première scène

et à la fin de la deuxième.

En pensant à la chanson de geste, il serait possible de dire qu'une scène est un vers, un intervalle la césure du vers, chaque

hémistiche racontant un moment distinct.

Oui, mais il manque l'assonance.

Pas tout à fait ...

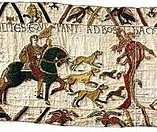

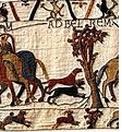

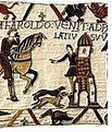

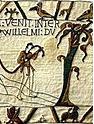

Sur ces trois exemples, le groupe de chiens termine une scène ou un moment.

Sur les exemples suivants, un personnage est positionné à la pause. Les exemples dans la tapisserie sont plus nombreux que ceux présentés ci-dessous.

Il serait encore possible de faire la même chose avec un cheval noir.

Ainsi, à chaque pause, une "assonance" visuelle est placée. Dans un des cas présentés, les chiens accompagnent un personnage. Dans le suivant,

les chiens sont présents dans la bordure du bas.

A la différence de l'écriture en laisse, l'assonance est placée à chaque pause et non toujours en fin de vers. Et puis aussi,

les scènes, comparées à des vers, ne sont pas toutes de même longueur...

Mais vérifions encore si cette idée se confirme ...

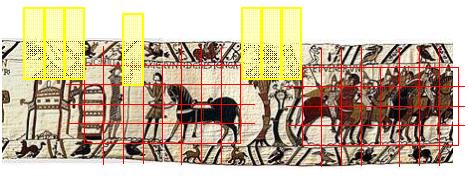

La première scène courte a un premier moment de 1,5 carrés, un intervalle d'un quart, 1/2 carré pour le deuxième moment.

La deuxième scène, plus longue, a 1,5 carrés, la césure, 5 carrés 3/4. La césure est en fin de la première scène et en

début de la seconde. Il semble qu'alternativement, la césure soit ou au début, ou à la fin.

Un autre exemple ...

Dans ces trois scènes successives, la même construction est confirmée. Voyons enfin une dernière scène, plus longue que les autres.

Deux césures d'un quart sont positionnées, une mineure (à la fin du premier moment), une majeure juste avant le bateau du duc.

C'est la majeure qui crée l'assymétrie avec la scène d'avant et celle d'après.

Les carrés ont donc deux fonctions dans cette tapisserie :

La première est d'ordre pratique : Les carrés permettent aux brodeuses d'agrandir

et de reproduire les dessins de l'artiste ; ils servent à donner une ossature à l'œuvre. Leur fonction est de faire naître la tapisserie.

La deuxième est d'ordre esthétique : Les carrés et intervalles rythment la tapisserie

et lui donnent sa musicalité. Ils insufflent la vie à l'œuvre.

Ainsi, tous ces exemples montrent que cette tapisserie reprend des éléments de la poésie épique. Chaque scène, telle un vers, comprend

deux moments distincts. La scène a deux points forts à la fin de chaque hémistiche qui lui donnent son rythme et sa musicalité.

La respiration de chaque scène est animée par ses couleurs simples qui sonnent chacune comme les notes claires d'une busine qui accompagnent

ces hommes dans leurs actions glorieuses.

Dans cette tapisserie, long tableau sans cadre, la musique, art du temps, se marie à la peinture, art de l'espace.

L'artiste composant cette histoire donne vie à l'espace en lui insufflant le temps. Pensons à cette autre œuvre, longs tableaux sans cadre, que celle contemporaine de Rothko. Quel chemin entre la tapisserie,

œuvre d’un artiste anonyme, fruit d’une société collective, musique d'un monde vivant et celle de Rothko, artiste identifié,

fruit d’une société individuelle, musique d'un silence intérieur.

Citons maintenant Jean Beck :

|

Jean de Grocheo nous déclare formellement que les chansons de geste furent chantées et non déclamées, ainsi que certains savants

l'ont soutenu...

... La technique poétique marche d'ailleurs de pair avec la technique musicale : les laisses se suivent inégalement et certaines formules, voire même des vers entiers sont souvent répétés dans une seule pièce, sans parler de laisses similaires. Au point de vue littéraire les lais chevauchent sur les deux genres : sur la lyrique par leur sujet qui souvent est celui de la chanson lyrique, sur l'épique par la répétition systématique de petits thèmes musicaux les plus simples ; ces deux caractères, les lais les ont de commun avec leurs modèles, qui ne sont autres que les séquences religieuses. Dans la liturgie, le principe de la répétition est connu depuis les temps les plus reculés. Les litanies que l'on chantait encore du temps de saint Grégoire sont bien le type par excellence de la répétition d'une phrase musicale. Il est donc inutile de chercher des origines exotiques pour un genre dont nous trouvons les modèles dans le domaine de l'Église. Non seulement celle-ci a fourni aux poètes profanes la forme et les éléments poétiques, mais aussi, mais surtout les éléments musicaux, en leur offrant au choix un répertoire infini de mélodies consacrées par un usage et une culture séculaires. |

| Jean Beck - La musique des chansons de geste. In: Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles- Lettres, 55e année, N. 1, 1911. pp. 39-45. |

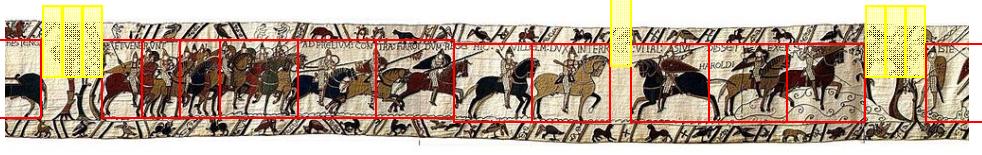

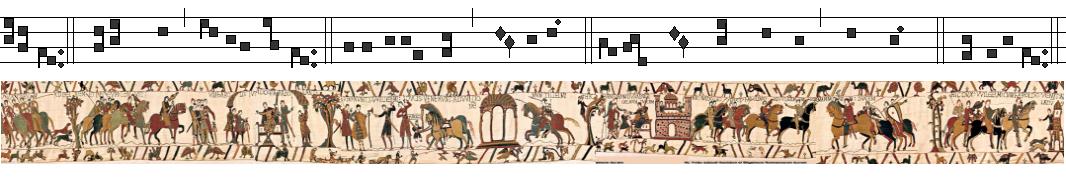

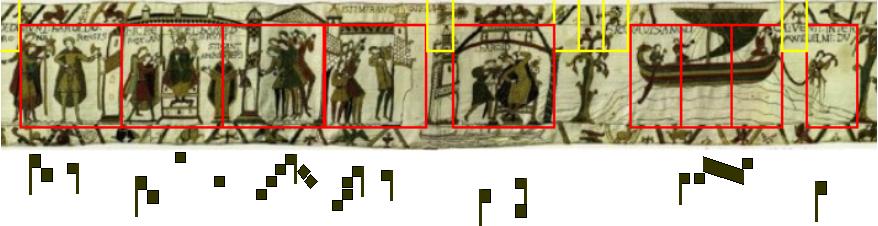

Pour le plaisir de voir, plaçons des éléments musicaux, tels une psalmodie, sur une partie de la tapisserie ... Ainsi chaque cheval, chaque soldat, chaque architecture donnerait une note par sa couleur, couleurs soit superposées soit juxtaposées.

Les bordures :

Un autre point est intéressant à noter.

L'image suivante, reprise d'un ancien manuscrit, transcrit des neumes au dessus d'un texte.

Il est amusant de reprendre un fragment de la tapisserie ...

... de faire un montage avec celui des neumes présenté et de comparer les deux...

![]()

On retrouve une vraie similitude entre l'écriture des neumes et les compositions sur les bandes du dessus et du dessous...

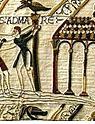

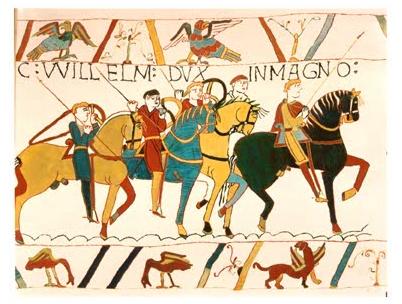

Reprenons maintenant le fragment initial avec Turold.

Sur cet exemple, les animaux de chaque bordure sont placés à une hauteur d'un quart de notre carré (aux déformations près). Chaque animal est espacé d'a peu près 3 quarts. Mais ce n'est pas très net.

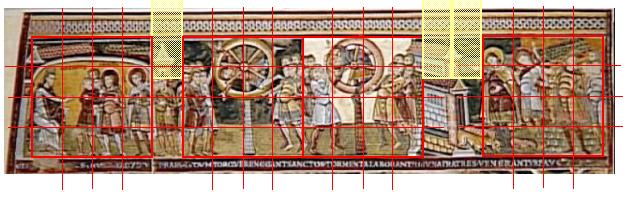

Autres œuvres de la même époque : Fresques de l'église abbatiale Saint Savin - Poitou :

Peinture murale de la crypte (1075-1125)

La légende de Saint Cyprien

Voyons si nos carrés sont aussi applicables.

Cette fresque est aussi régie par la construction des carrés : un carré, intervalle d'un quart, deux carrés, intervalle de deux quarts, un carré. Les deux intervalles donnent une animation ; le deuxième, un peu plus long, infléchit la symétrie.

Peinture murale de la nef

L'ivresse de Noë - La tour de Babel

Il en est de même pour cette fresque : deux carrés pour décrire Noë couché dans son ivresse, trois quarts pour un intervalle (arbre, animaux),

un carré pour Noë qui maudit Canaam, un carré pour l'intervalle (arbre), deux carrés 1/4 pour la tour de Babel (un quart pour Dieu).

Les deux intervalles ont le même office que précédemment.

Dans ces deux fresques, la construction par carrés se retrouve, telle que dans la tapisserie. Par contre, les scènes ne se suivent pas

et ne sont pas animées par un mouvement d'ensemble. On ne retrouve là que la fonction pratique des carrés.

Annexe :

Ce dernier exemple, puisqu'on parle de musique et de neumes, est un rapprochement entre la tapisserie et les notes de musique.

Ce rythme, que la simple "lecture" de la Tapisserie de Bayeux nous impose déjà, est plus envoûtant encore

si nous regardons les formes. Avec une insistance tenace, elles s'allongent toutes du même côté,

montant vers la droite : chevaux au galop, lances, voiles, groupes de personnages, étagements obliques

des architectures coupent ce long ruban de lignes en biais, lignes rappelées dans la bordure; et,

comme dans la bordure elle-même, le mouvement est parfois inversé. Si notre attention se fait plus précise,

nous remarquons que ces longues obliques retombent très souvent sur une verticale, arbre, personnage debout,

archers superposés, cheval dressé, formant une succession de longues et brèves qui sont la trame même

du poème.

Ainsi, comme la Chanson de Roland qui narre la trahison de Ganelon, le poème de la trahison d'Harold

est divisé en strophes et scandé par des vers.

Charles Bouleau - Charpentes : La géométrie secrète des peintres