|

La mise en page dans la peinture chinoise Peintures anciennes Etude de François Murez |

Après avoir étudié la composition de la Tapisserie de Bayeux, il

devenait intéressant de regarder ce qu'il pouvait en être de celle des longs rouleaux des peintures chinoises.

Regardons dans un premier temps des rouleaux horizontaux des époques plus anciennes que la Tapisserie puis de la même époque,

et ensuite des rouleaux verticaux.

Voyons si cette idée de carrés, tels qu'utilisés dans la Tapisserie, se retrouve dans ces peintures.

Peintures horizontales.

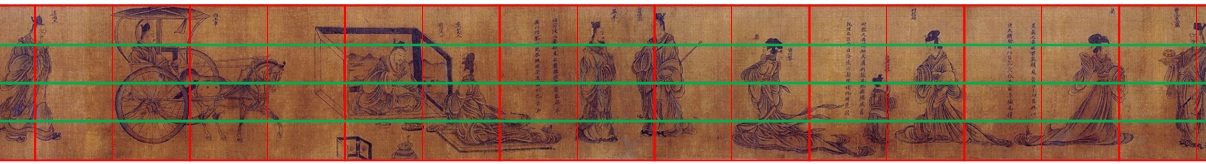

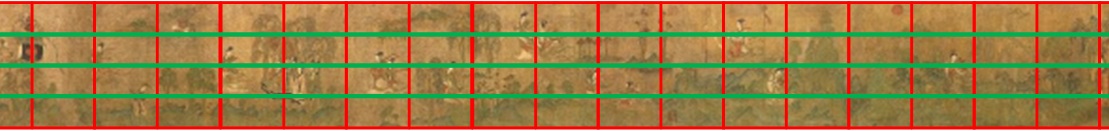

Gu Kaizhi (vers 345 - vers 406):

Femmes sages et bienveillantes

Prenons un carré avec sa division verticale en moitiés et calons le sur un élément d'architecture.

Déployons ce carré sur toute la surface du rouleau.

Sur un agrandissement, on observe que l'on retrouve le rythme du carré dans le dessin, notamment pour l'équipage. Les horizontales placent quelques éléments.

Sur ce rouleau, si l'idée du carré est bonne, le dessin n'est pas complètement régi par cette construction.

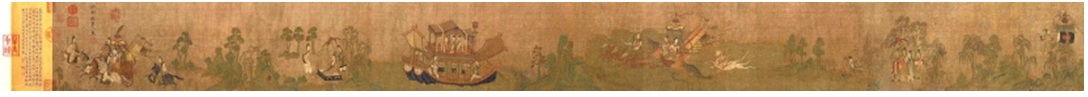

Gu Kaizhi (vers 345 - vers 406):

Nymphes de la rivière Luo

Prenons la partie gauche de ce rouleau ...

... et la partie droite.

Traçons sur la droite un carré de hauteur la largeur du rouleau et divisons le en deux moitiés verticales. La partie écrite occupe la moitié du carré ainsi tracée.

En revenant au rouleau complet, cela donne ...

Puis en déployant ce carré sur tout le rouleau, on retrouve la fin du rouleau à gauche sur une verticale ainsi que le texte adjacent dans un demi carré.

En agrandissant de nouveau et en traçant 3 horizontales divisant la hauteur en quarts, on retrouve positionnés sur ces lignes des éléments

du dessin.

Comme le précédent rouleau de Gu Kaizhi, le dessin reste encore assez distant de cette organisation en carrés.

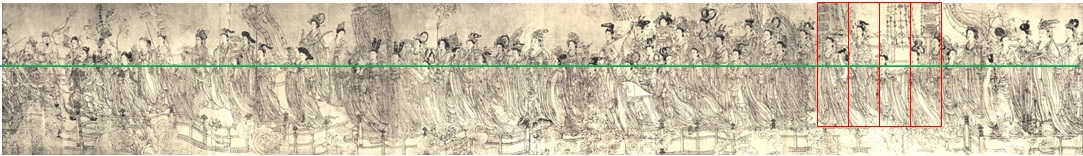

Wu Daozi (680 - 740):

87 personnes divines

Prenons un carré avec ses divisions verticales en quarts mais ce carré n'a pas la hauteur du rouleau mais une hauteur réduite sans prendre en compte la structure du bas. La largeur du carré détermine la position des tentures.

Traçons une horizontale à la moitié du carré. Toutes les têtes sont au dessus de cette ligne.

Traçons deux autres horizontales aux quarts horizontaux. Les têtes ondulent dans les deux quarts supérieurs. L'horizontale inférieure n'intervient pas dans cette composition.

Le tracé des carrés sur tout le rouleau place les éléments de décoration mais ne règle pas cette suite de personnes.

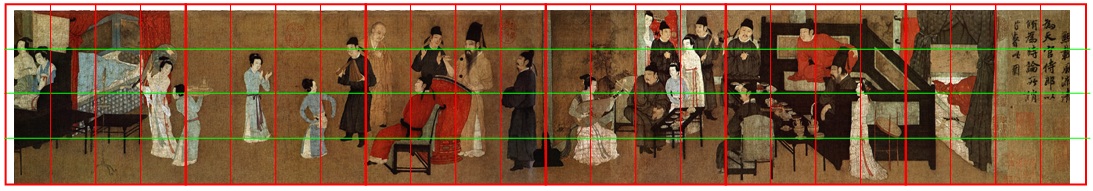

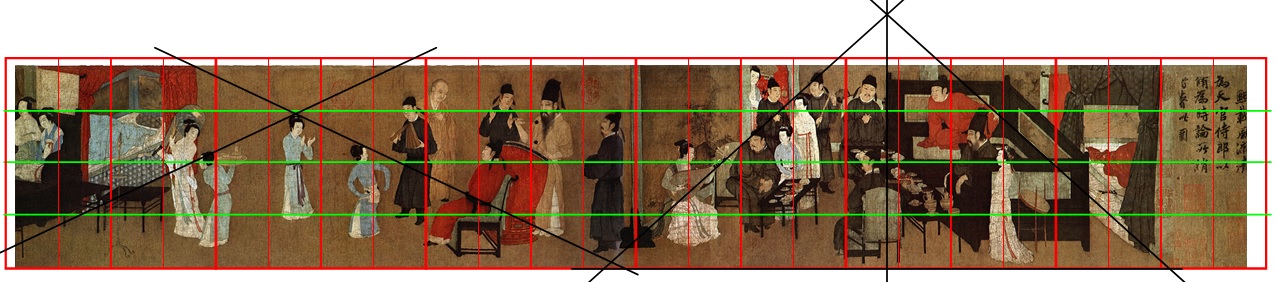

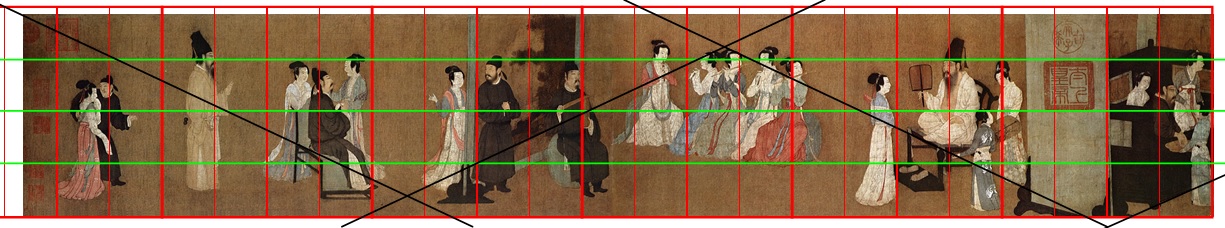

Gu Hongzhong (vers 937 - vers 975):

Festivités nocturnes de Han Xizai

Prenons un carré avec ses divisions verticales en quarts et calons le sur un paravent délimitant une des scènes à gauche. Le paravent fait 2 quarts, un autre quart place un personnage et le dernier quart, Han Xizai.

Traçons une horizontale à la moitié du carré. Quelques éléments se calent sur cette horizontale : un montant du lit, le bas d'un cadre, des têtes...

Traçons deux autres horizontales aux quarts horizontaux. Cela positionne d'autres éléments d'architectures et dimentionne des personnages féminins.

Déployons les carrés sur tout le rouleau. D'autres éléments d'architecture sont positionnés sur la verticale d'un quart.

Pour mieux y voir prenons juste une moitié du rouleau, celle de droite.

On voit bien ainsi que les paravents qui séparent les scènes sont sur des quarts.

Puis regardons l'autre moitié du rouleau, celle de droite.

De manière identique, les éléments d'architecture sont sur des verticales. Les carrés sont plus utilisés pour placer les éléments d'architecture que les personnages.

Ce rouleau est composé de cinq scènes qui vont de droite à gauche.

La première fait 10 unités du rideau au paravent. Le seigneur regarde vers la musicienne, son regard

donne le mouvement.

La deuxième fait 9 unités. Le seigneur regarde vers les danseuses dans le sens du mouvement.

La troisième scène fait 5 unités. Le seigneur est au milieu du rouleau et le mouvement de son regard

s'inverse, on part dans l'autre sens. L'animation du rouleau est ainsi donnée.

La quatrième fait 10 unités. Le seigneur écoute ces dames. Le mouvement repart dans le sens du rouleau.

La dernière scène fait aussi 10 unités. Le seigneur reçoit et tourne le dos à la fin du rouleau. Le

mouvement s'inverse.

Ainsi la symétrie est presque totale, mais pas totalement. Le seigneur par son regard anime le mouvement

et donne le rythme du rouleau.

Pour complèter, on peut aussi tracer des diagonales qui donnent une profondeur par un angle de fuite.

Sur les scènes de droite, l'angle de fuite est en haut, cela donne un mouvement ascendant.

Sur les autres scènes, ce serait plutôt l'inverse.

On a donc une perspective qui donne de la profondeur à chaque scène et un regard qui donne le mouvement.

Les couleurs aussi ont un rôle. Le rouge est très marqué dans les premières scènes et s'estompe dans les deux dernières en un rose à peine marqué. Le seigneur est tantôt habillé de clair, tantôt de sombre, cela participe aussi au mouvement. Dans chaque scène, des femmes très claires illuminent le rouleau.

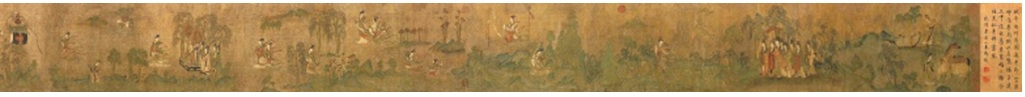

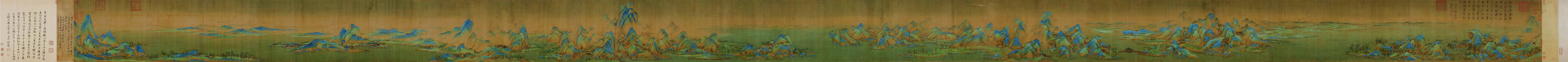

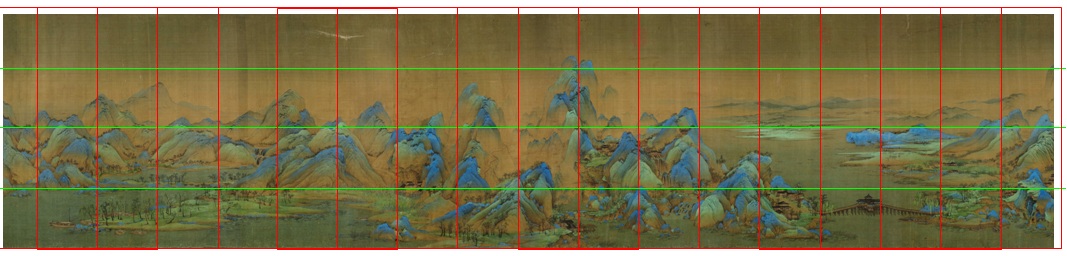

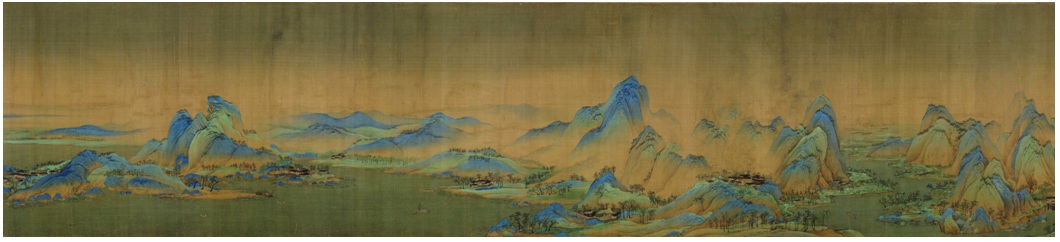

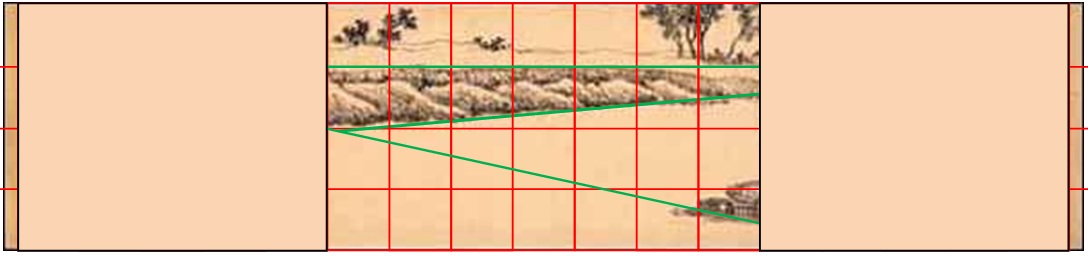

Wang Ximeng (1096 - 1119):

Mille li de rivières et de montagnes

Prenons un carré avec ses divisions verticales en quarts et 3 horizontales délimitant aussi des quarts et déployons le sur l'ensemble

du rouleau.

Notons que les espaces beige clair de part et d'autre du rouleau font un quart du carré de base.

Prenons une partie du rouleau.

L'application des lignes tracées donne le résultat suivant.

Prenons une autre partie.

Avec les lignes, cela donne,

Les vallées sont principalement dans le quart inférieur, les montagnes dans le deuxième quart et les hauts sommets dans le troisième, le dernier quart est réservé au ciel.

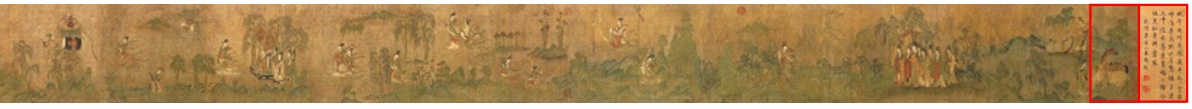

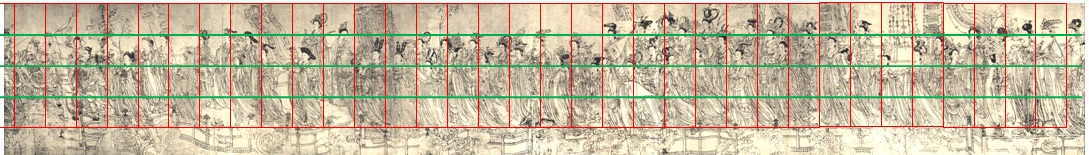

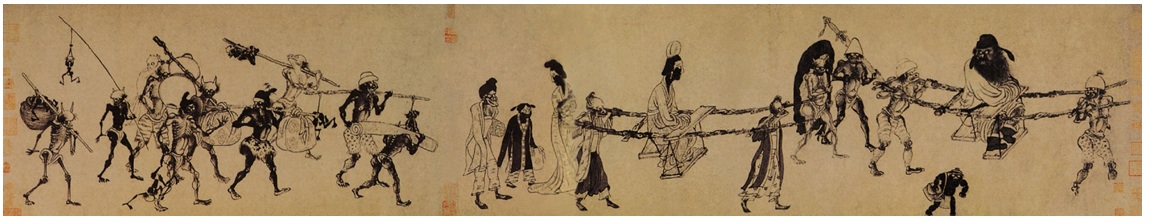

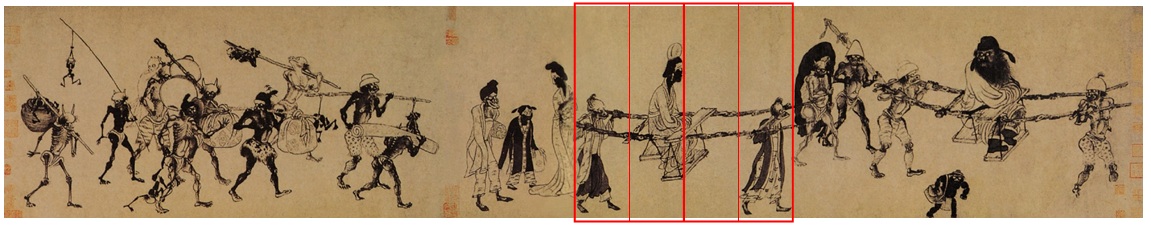

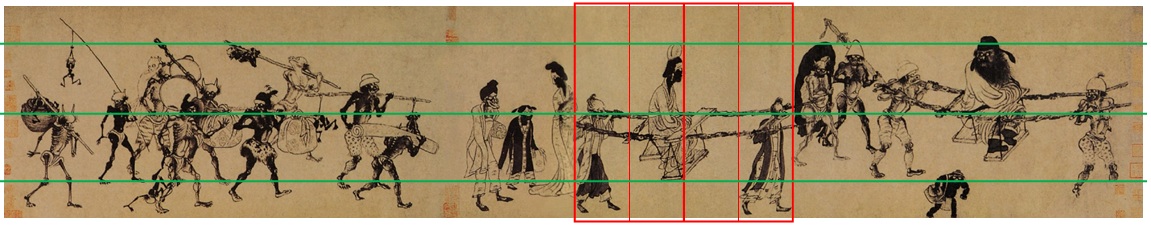

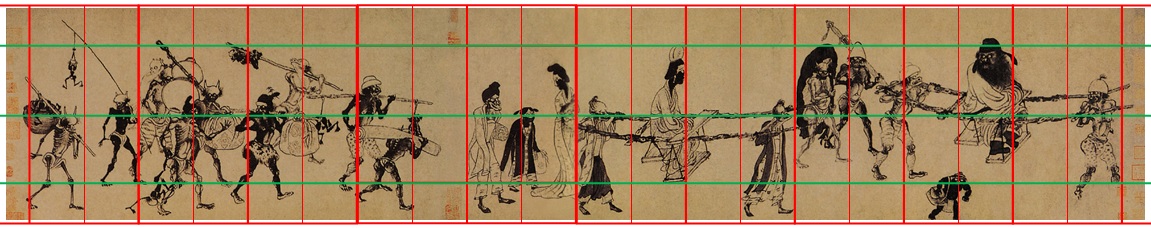

Gong Kai (1222 - 1307):

Le voyage de Zhong Kui

Prenons un carré avec ses divisions verticales en quarts. Plaçons le sur le groupe de trois personnages, une femme portée par deux hommes sur une chaise. Les trois personnages s'inscrivent bien dans ce carré. Les porteurs occupent les quarts extrèmes, la femme un autre quart.

Une horizontale passant par le moitié du carré donne précisément un axe de la chaise à porteurs et positionne un axe de l'autre chaise, mais aussi des têtes.

Une horizontale placée au quart supérieur délimite le haut des personnages. Une autre horizontale placée au quart inférieur donne la place de pieds, d'une chaise et de genoux.

Si maintenant, on multiplie les carrés, les groupes de personnages se placent.

Il semble que les personnages aillent par trois. A droite, le seigneur et ses 2 porteurs. Puis 2 individus portant le bouclier et l'épée

et un petit plus bas. Puis une autre chaise à trois personnages, puis 3 autres, puis 3 porteurs peints en noir, 3 autres ensuite plutôt sombres

et 3 plutôt clairs.

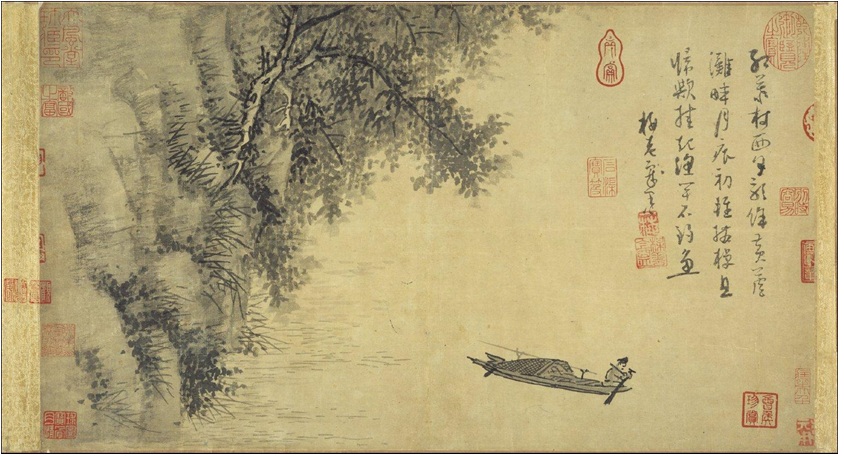

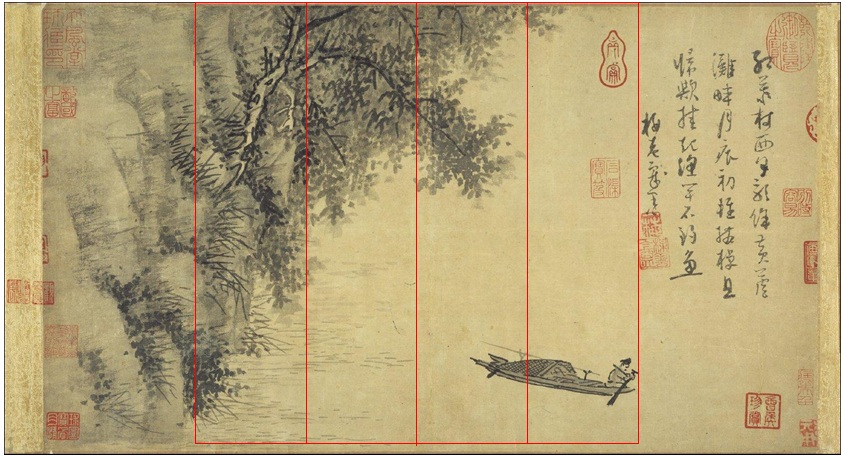

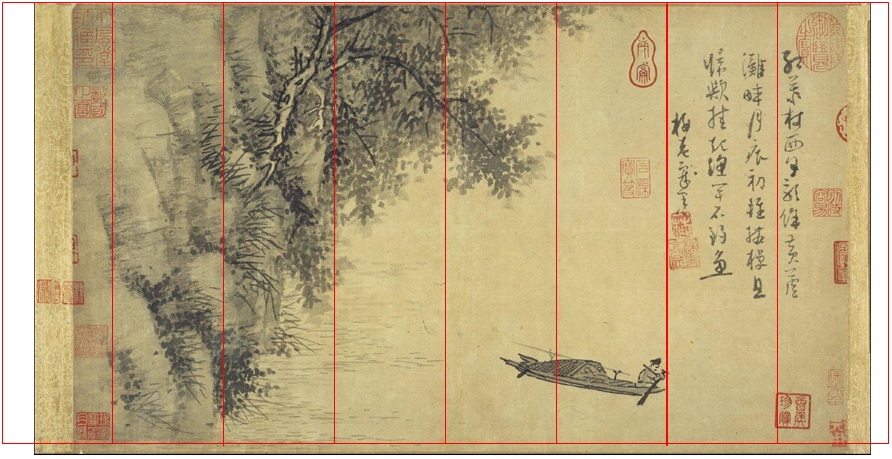

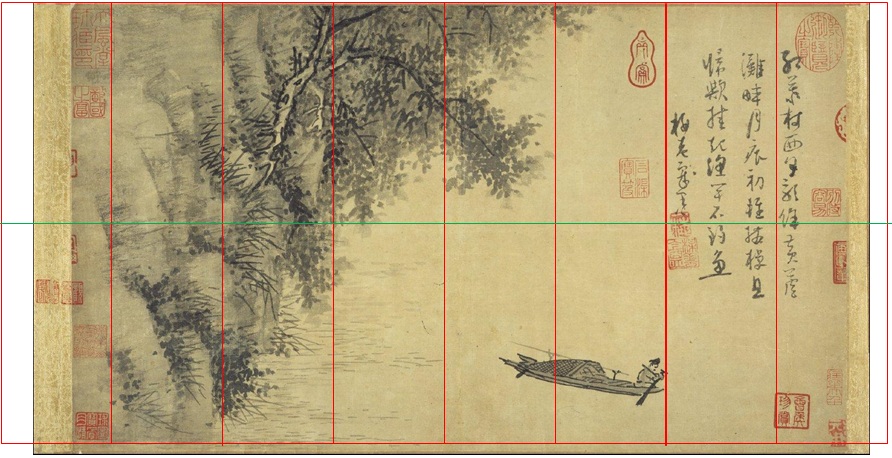

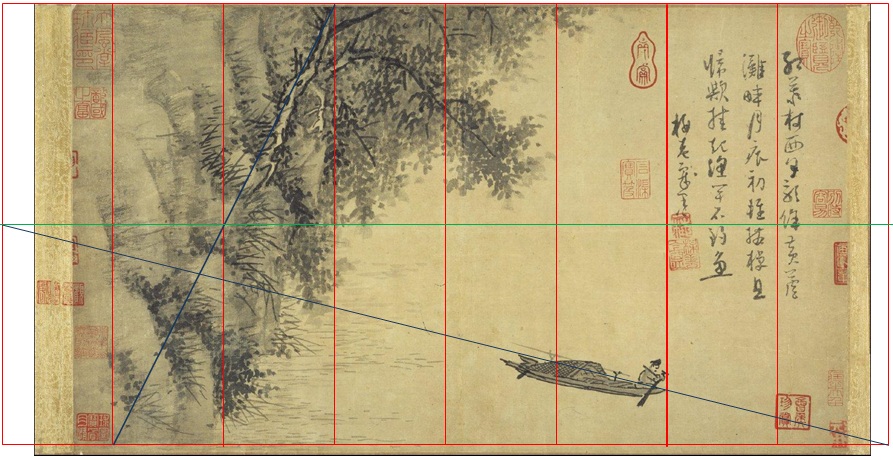

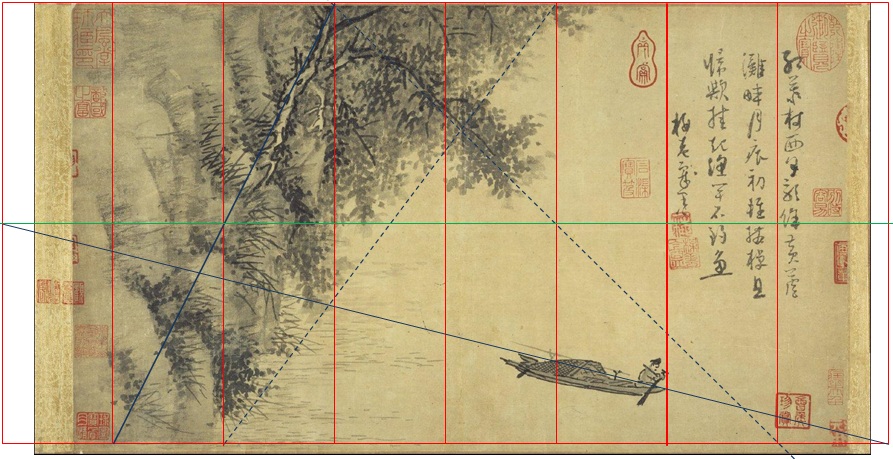

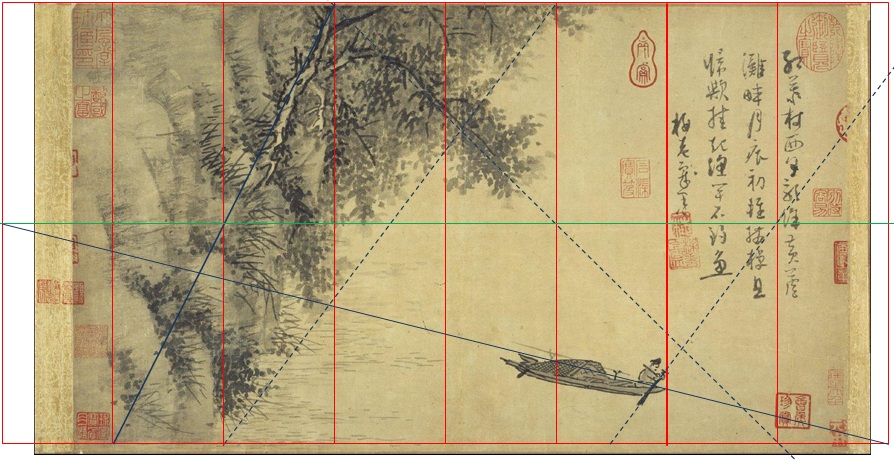

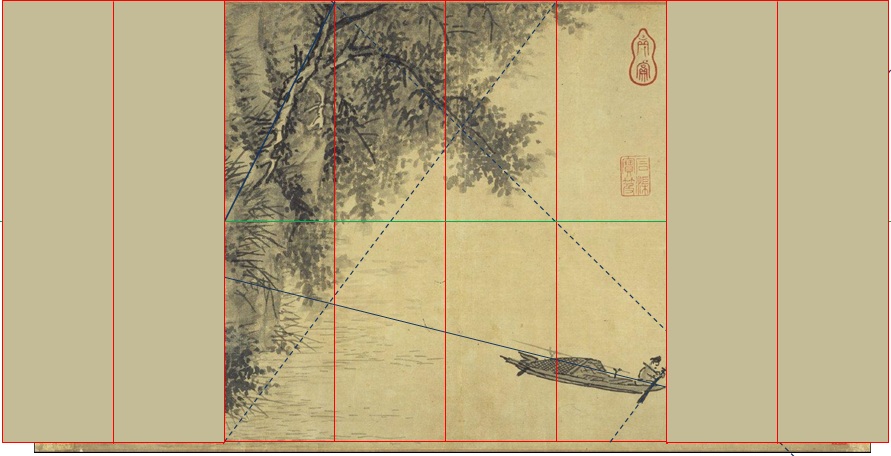

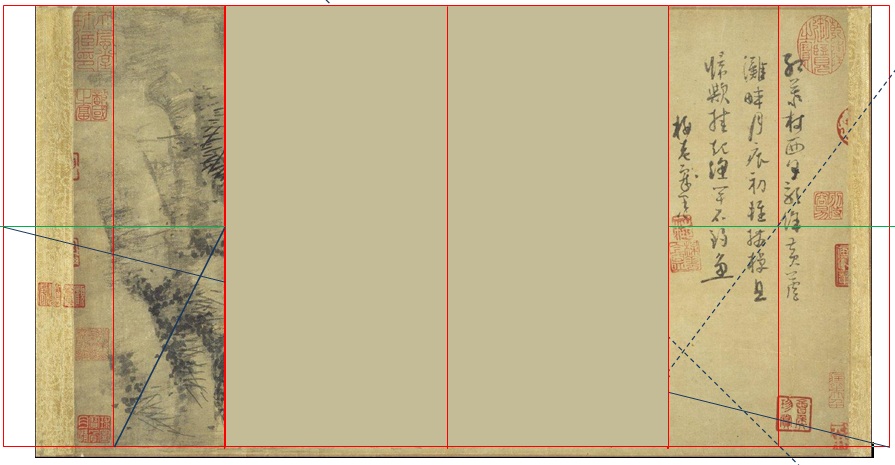

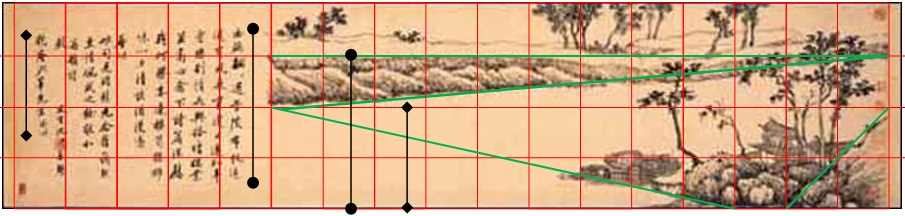

Wu Zhen ( 1280 - 1354):

Pêcheur

Traçons de nouveau un carré de hauteur le dessin et calé sur le bord de la barque.

Puis des quarts sur la droite et la gauche.

Une horizontale sur la moitié du carré

Une diagonale issue de cette horizontale donne l'orientation de la barque.

Une autre donne l'axe du tronc d'arbre.

Deux autres diagonales secondaires donnent l'inclinaison d'une branche et la limite de la frondaison.

Une parallèle à cette dernière diagonale donne l'axe de la rame.

On peut cacher les 2 côtés et ne laisser que le carré central. On obtient un résultat équilibré.

Inversement, si on cache le carré central, on voit que la nature à peine ébauchée à gauche répond à l'écriture à droite par la verticalité de son dessin.

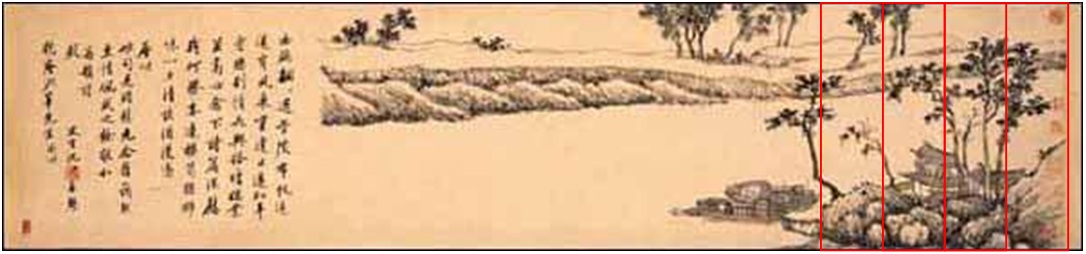

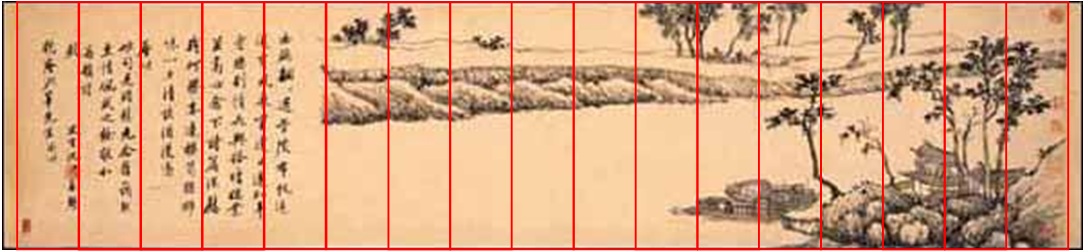

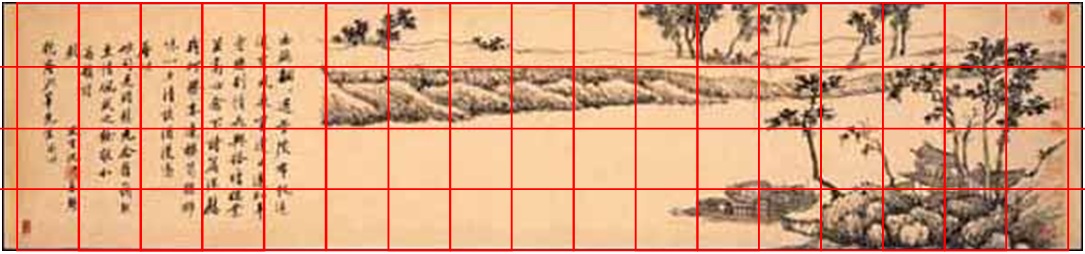

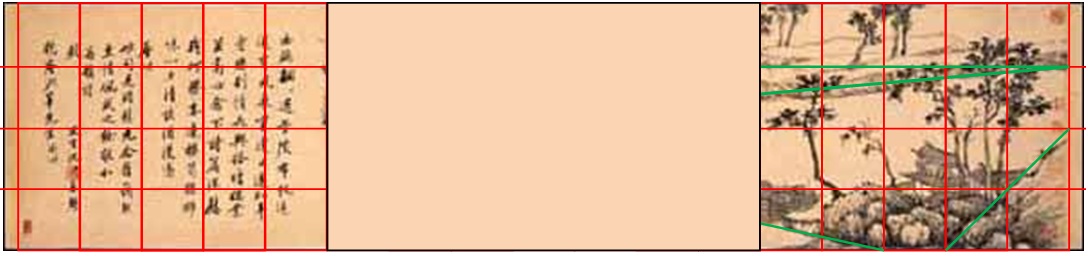

Shen Zhou (1427 - 1509):

Scène d'adieux à Jingkou

Traçons un carré et ses 4 divisions verticales. Il place le premier plan et ses arbres.

Le prolongement des carrés donne la fin du dessin sur la gauche, ce dessin a une longeur égale à 3 carrés.

Les horizontales donnent les berges.

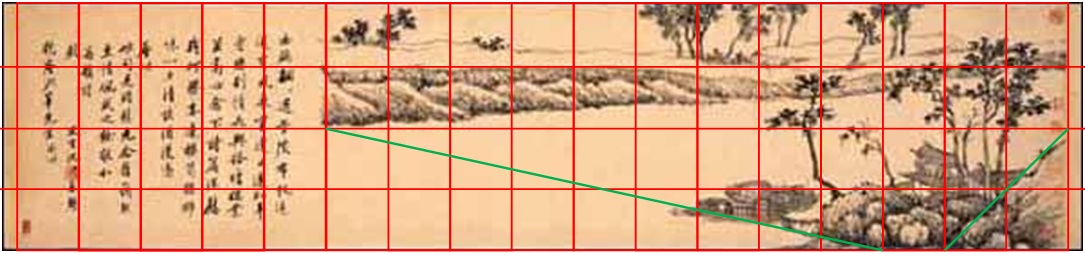

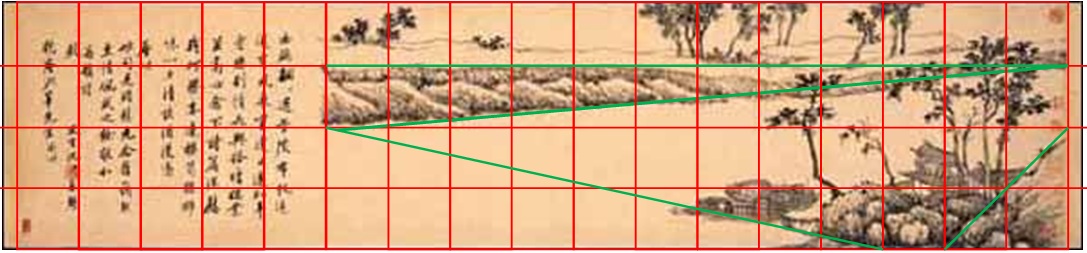

La berge supérieure est comprise dans un triangle basé sur le quadrillage.

Il en est de même avec la berge inférieure.

Les pointes des triangles donnent 2 points de fuite qui font la profondeur. Un angle de fuite est fermé, l'autre ouvert.

On peut presque diviser ce dessin en 3 parties...

Les deux extrèmes s'équilibrent. Les arbres à droite reprennent les écritures à gauche. La scène centrale est un tableau en soi.

La hauteur des écritures est soit de deux quarts soit de trois quarts... Le haut des écritures continue la ligne d'horizon.

L'écriture est bien un élément à part entière de cette composition.

Si la composition n'est pas vraiment nette dans les rouleaux les plus anciens, elle apparaît plus nettement sur les suivants.

Les diagonales apparaissent, aussi parce que les dessins sont moins longs et sont circonscrits dans un cadre, alors que les

premiers rouleaux, tout en longueur, sont sans cadre et ce sont plutôt les horizontales qui ordonnent le dessin.

Peintures verticales.

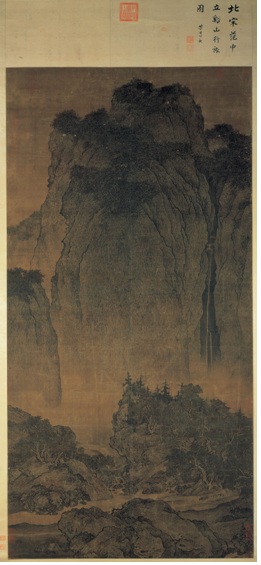

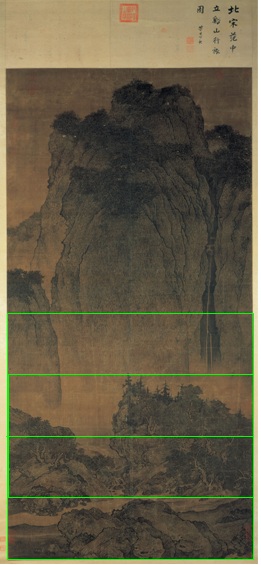

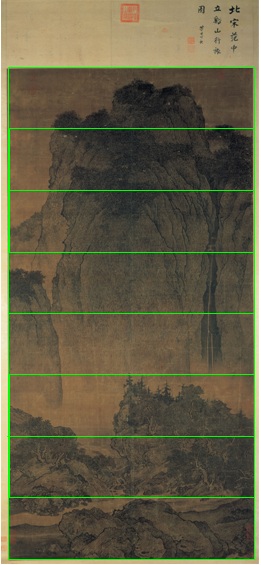

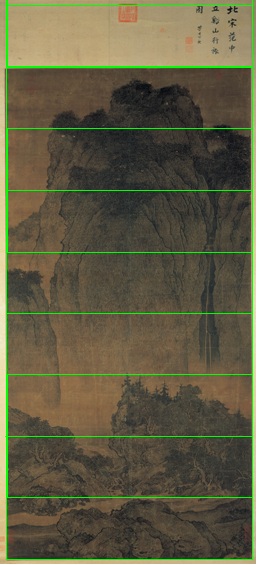

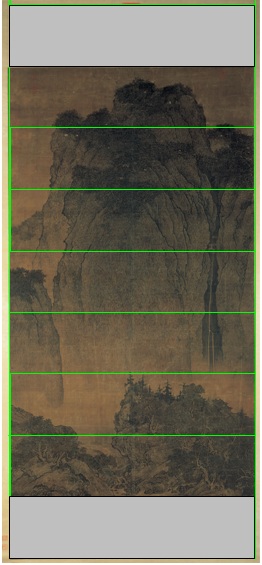

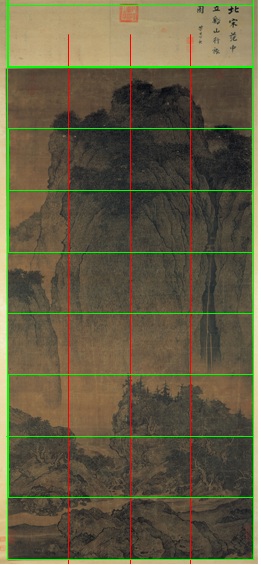

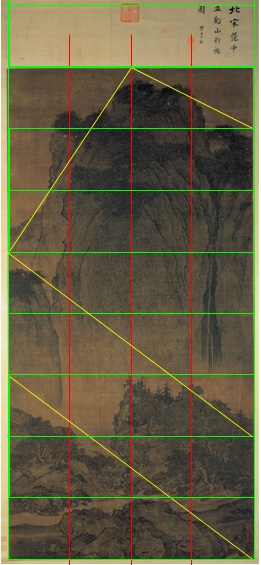

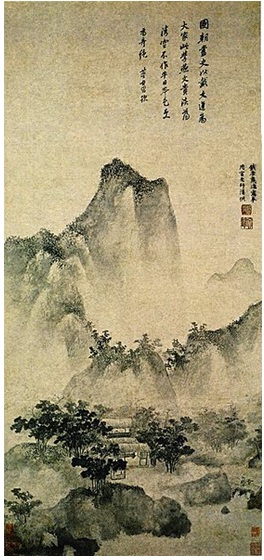

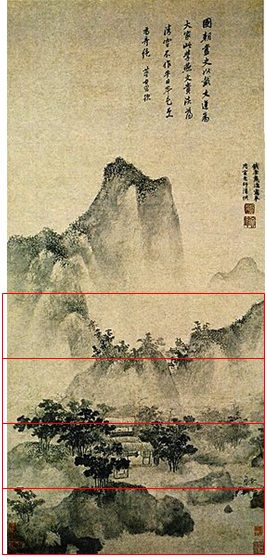

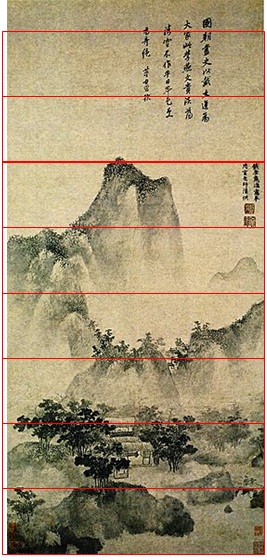

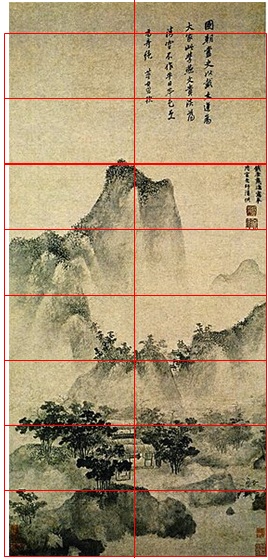

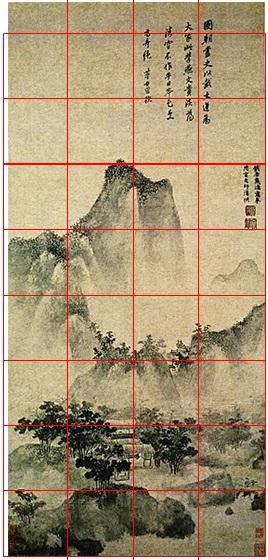

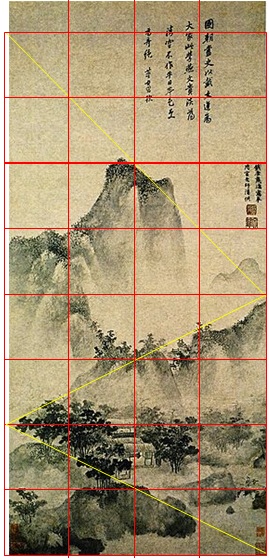

Fan Kuan (990 - 1020):

Voyageur parmi les torrents et les montagnes

Traçons un carré. Le premier quart délimite le premier plan, les deux quarts suivants le deuxième plan.

Puis un deuxième. Le dessin est ainsi compris dans deux carrés.

Un autre quart délimite la zone de texte.

Masquons par du gris la zone de texte et le premier plan. Le dessin reste équilibré. Le texte est en dehors du dessin mais s'y intègre quand même par cet équilibre des surfaces.

Traçons les trois verticales.

Des diagonales créent un mouvement ascendant.

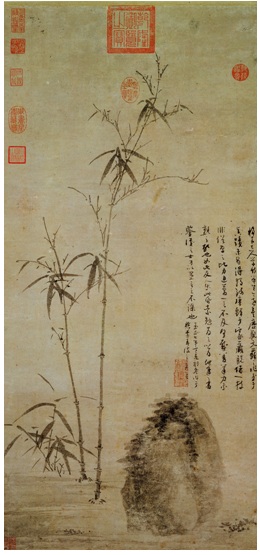

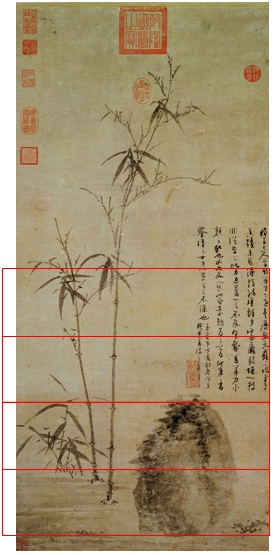

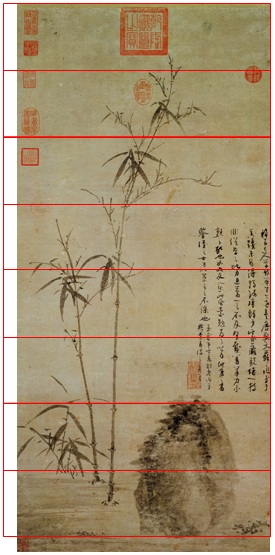

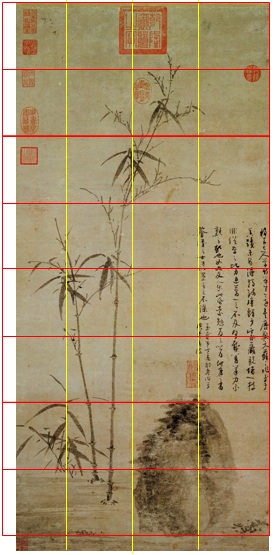

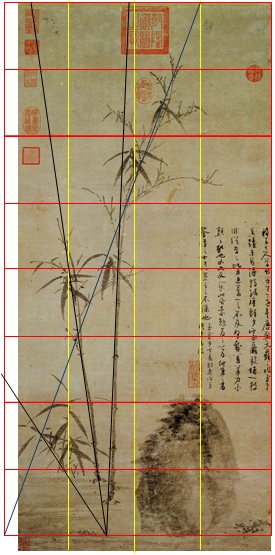

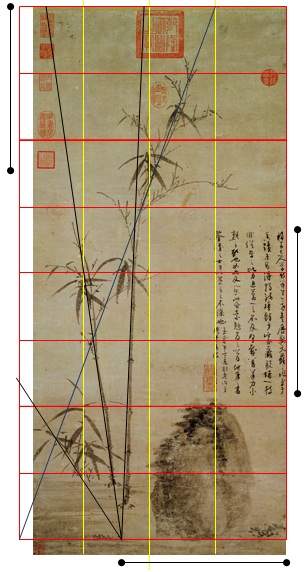

Wu Zhen ( 1280 - 1354):

Bambous près d'un rocher

Traçons un carré un peu plus large que le rouleau. La moitié donne la hauteur du rocher et le carré la hauteur du feuillage.

Un deuxième carré donne la hauteur du dessin.

Les verticales placent le texte et le rocher.

Une diagonale donne l'axe incliné d'un bambou.

Les trois tiges ont le même point de fuite.

Certaines longueurs se retrouvent dans le dessin : hauteur des tampons, du texte, distance du point de fuite ...

La longueur indiquée est d'ailleurs la section d'or du carré ...

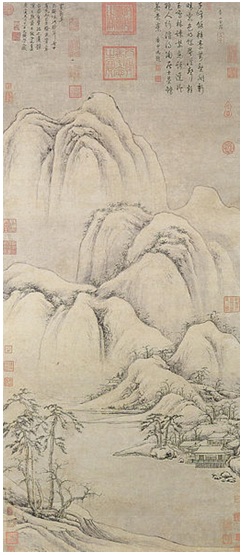

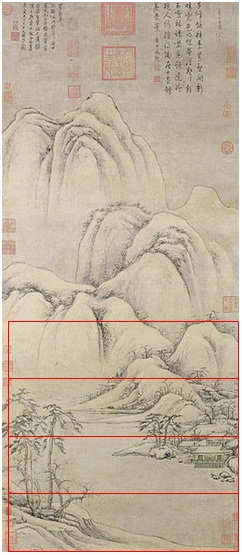

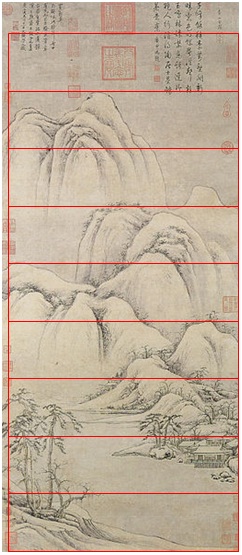

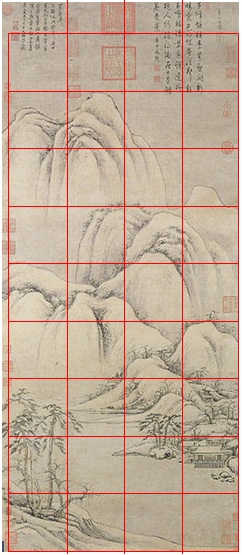

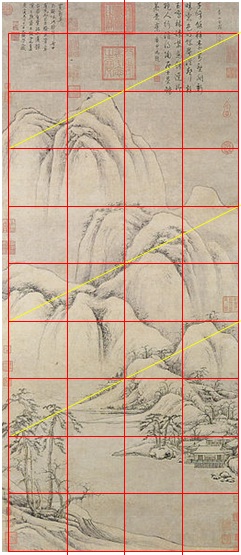

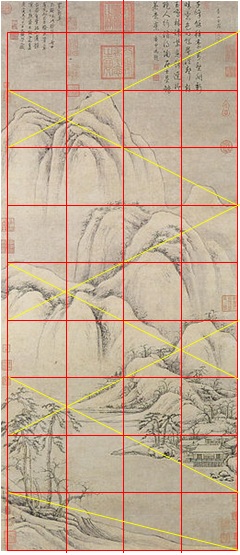

Cao Zhibai (1271 - 1355):

Clairières enneigées sur des montagnes

Traçons un carré un peu plus étroit que le rouleau.

Un deuxième carré délimite les hauteurs des montagnes.

Traçons les 3 verticales.

Trois diagonales parallèles donnent le mouvement ascendant.

D'autres diagonales dans l'autre sens donnent le mouvement hélicoïdal.

Dai Jin (1388 - 1462):

Paysage

Traçons un carré légèrement plus large que le rouleau. Le premier quart délimite l'avant plan, le deuxième plan est à la moitié, le troisième quart donne une hauteur et le carré la limite du flanc.

Traçons de nouveau un carré, la montagne est ainsi délimitée par deux horizontales.

Des écritures sont aussi positionnées.

Prenons la verticale à la moitié du carré.

Puis deux autres verticales aux quarts.

Trois diagonales basées sur ces constructions donnent un mouvement ascendant.

D'autres diagonales complètent le mouvement en créant une spirale ascendante.

Les rouleaux verticaux sont aussi construits sur les carrés et les diagonales.

Les mêmes constructions se retrouvent d'un artiste à l'autre, d'une époque à l'autre.

Peut-être retrouve t'on là les deux derniers canons ou règles de la peinture de Xie Ho :

5. Composition et subordination, ou groupement d’après la hiérarchie des objets.

6. Transmission des modèles classiques.