|

Les trois grâces de Cranach - Une composition. Géométrie musicale Etude de François Murez |

Lucas Cranach est influencé par Dürer. Avant de regarder ses trois Grâces, attardons-nous un peu sur Dürer.

|

... Séjournant à Venise depuis un an et songeant au retour, Dürer écrit en 1506 à son ami Pirkheimer

qu'il va faire d'abord le voyage de Bologne, << pour connaître l'art de la perspective secrète, que quelqu'un veut m'enseigner >>

... Il est très intéressant de comparer les planches dessinées avant et après ce voyage. Presque toutes les scènes dessinées avant 1506 sont établies sur le nombre d'or. Au contraire, deux planches qui datent de 1510 sont scandées par le rapport musical 4/6/9... Le calme de leurs grands plans nous rappelle les lois du vide et de la lenteur de l'Albertisme florentin, si contraires à l'accumulation gothique. | |

| Charles Bouleau - La géométrie secrète des peintres | |

Que tirer de l'enseignement d'Alberti ?

De l'archirecture

(Leon Battista Alberti - traduit par Jan Martin, 1553)

(Source Gallica)

Livre IX - Chapitre sixième - Extraits

(Source Gallica)

|

... Maintenant il nous fault parler de ces choses par le menu, mais avant tout des aires, ou les diamètres

se joignent ensemble deux à deux.

D'icelles aires, les aucunes sont courtes, les autres longues, et les autres moyennes : toutefois la plus courte est la quarrée, c'est à dire dont les costez sont tous aussi longz l'un que l'autre, et respondent en angles droitz trestous. Celle d'après est la sesquialtère et mesmement la sesquitierce se peult compter entre les courtes. Ces trois correspondances donc, qui entre nous se disent simples, se doivent accommoder en aires courtes... Le nom des susdictz accordz sont Diapente, qui se dict autrement sesquialtere, c'est à dire une quinte. |

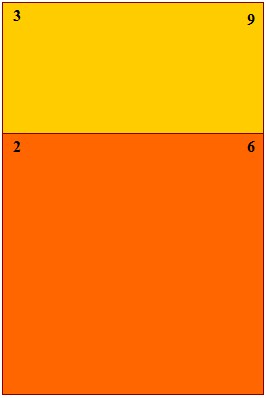

Le diapente, ou sesquialtère ou encore quinte est dans le rapport 2/3 ou 6/9. Ici, sur cet exemple, cette aire courte dans le rapport 6/9 est verticale.

Alberti s'attache à donner à ces aires, qui deviendront tableaux, des proportions harmonieuses qui

s'accordent aux rapports musicaux et non plus à la section d'or.

Voyons son application dans le tableau de Cranach.

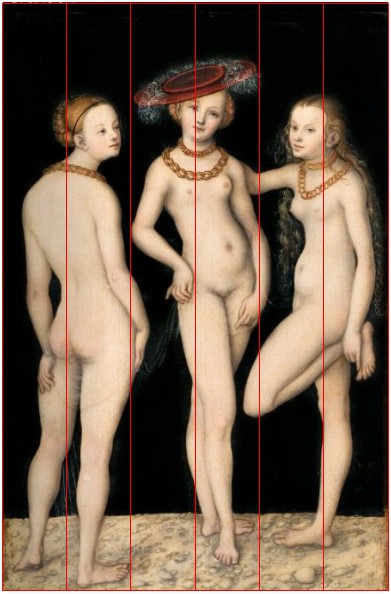

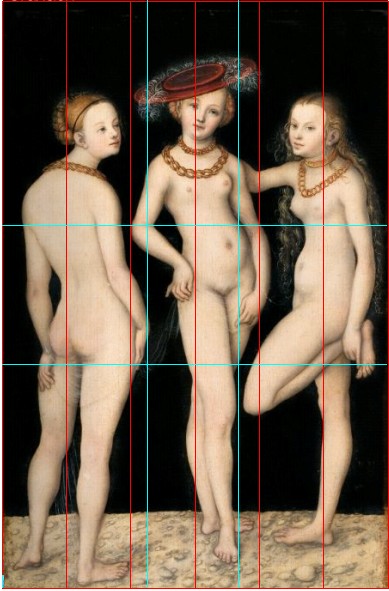

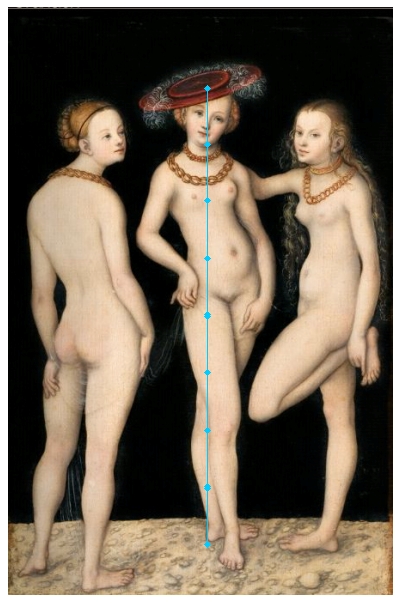

Lucas Cranach - Les trois grâces - 1531

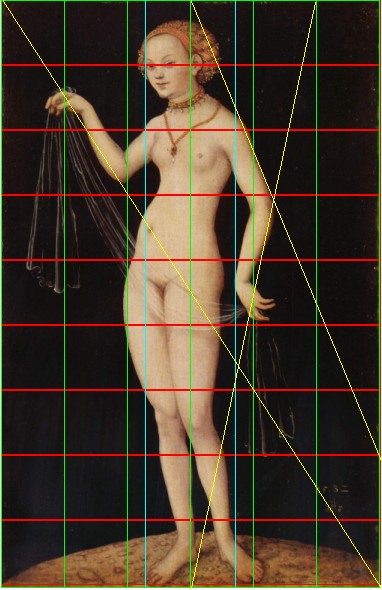

Appliquons la division en 6 parties verticales. Chacune des grâces occupe un tiers du tableau, soit 2 parties verticales.

Mais n'oublions pas quand même la section d'or... Placée en verticales et en horizontales bleues, elle nous délimite une main

du nu de gauche, place l'autre main et les fesses en hauteur. Pour le nu du milieu, la jambe est maintenant placée et les plumes

du chapeau positionnées. Pour le dernier, la main et le pied pareillement.

Ainsi, Cranach utilise les deux principes de proportions, la musicale, la "divine".

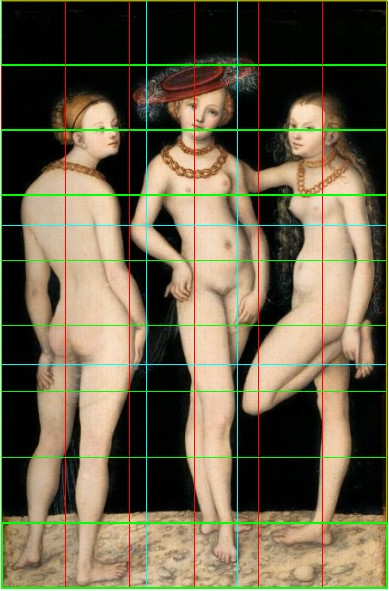

Divisons maintenant la hauteur en 9 parties égales. Tout se place ainsi : le chapeau, la bouche, les yeux, les seins, le collier,

les mains, le pied et le sol...

On le voit bien, le tableau utilise le rapport 6/9, mais Cranach ne s'en sert que pour architecturer son oeuvre, il n'utilise pas

les harmonies 4/6/9 ou 3/6/9. Le tableau n'est pas en mouvement musical.

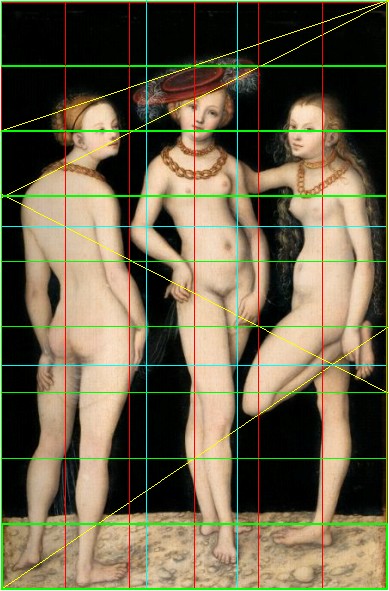

A partir de ces divisions, il est possible de tracer quelques diagonales qui donneront l'inclinaison du chapeau, du cou, de la jambe et le mouvement des mains. Ces diagonales vont animer le tableau.

Un autre point est intéressant de noter : la hauteur de la dame au chapeau.

Sa hauteur est de 7 fois l'intervalle de base. Celle de gauche est un peu plus grande, celle de droite, un peu plus petite.

C'est une suite de nombres entiers. Un pour le chapeau, trois pour les dames, cinq pour les colliers, les mains, les jambes tendues,

sept pour la taille de la dame.

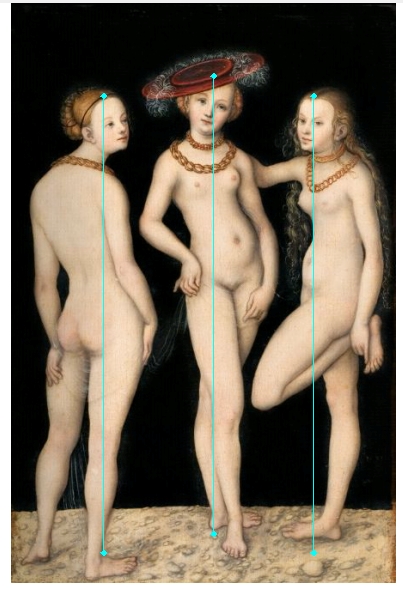

Mais aussi, la dame de gauche a ses deux jambes bien visibles et un seul collier, les deux autres n'ont qu'une jambe bien visible

(en vertical) et deux colliers... Celle de gauche a le voile pour "habit", celle du milieu le chapeau, celle de droite les cheveux

dénoués... Celle de gauche et celle du milieu sont unies par le voile, celle de droite et celle du centre unies par l'accolade...

D'ailleurs, à bien y regarder, la dame centrale a une hauteur de huit têtes, proportion habituelle à l'époque.

Alberti - De la Sculpture

(Source Gallica)

Voyons si ce choix de composition se retrouve dans des oeuvres sur le même thème et de la même époque.

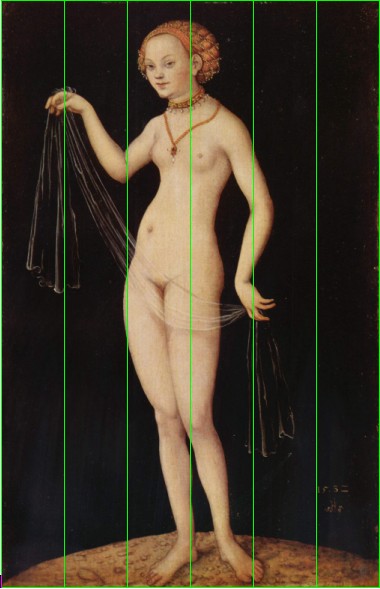

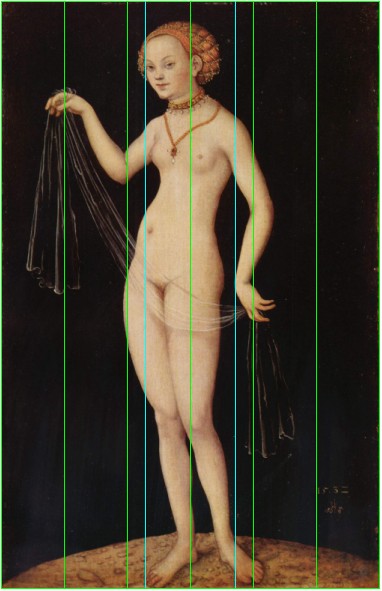

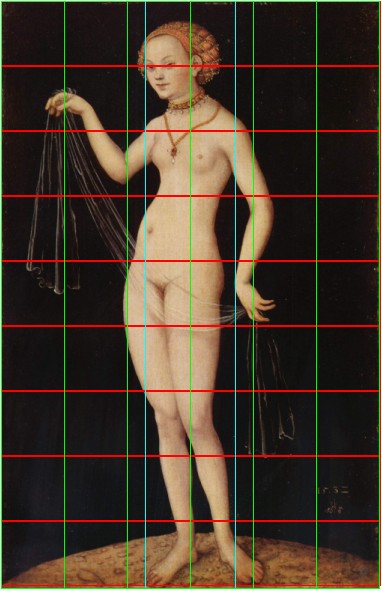

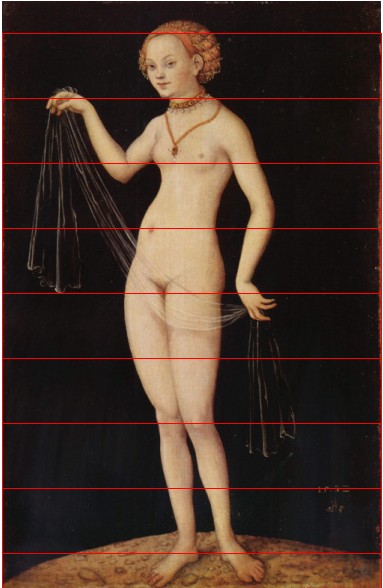

Lucas Cranach - Vénus - 1532

Appliquons la division en 6 parties verticales. Les mains, le voile de part et d'autre de Vénus, l'aplomb du corps sont positionnés.

Mais n'oublions pas quand même la section d'or... Placée en verticales bleues, elle nous délimite une main et le voile, le visage et le pied.

Ainsi, Cranach utilise là aussi les deux principes de proportions, la musicale, la "divine".

Divisons maintenant la hauteur en 9 parties égales. Ce n'est pas aussi clair que tout à l'heure. Ces divisions ne donnent pas grand chose

si ce n'est les yeux et à l'opposé le sol.

Le division 6/9 ne sert plus autant que pour les Trois Grâces.

A partir de ces divisions, il est encore possible de tracer quelques diagonales qui donneront l'inclinaison des bras.

Par contre, si on fait glisser les divisions par 9 vers le bas et si on les positionne sur le haut du visage, la division en 8 du corps apparaît pleinement. Le visage : 1/8, les seins 2/8, le nombril 3/8, etc...

Ainsi, dans ce tableau, la géométrie albertienne n'apparaît que comme un moyen de déterminer des proportions mais son sens musical n'existe plus.