|

César Domela et Lao Tseu à travers la composition L'art spirituel Etude de François Murez |

Extraits de : Aperçus sur l'Art Moderne

(César Domela - Conférence donnée à Rio de Janeiro - 1954)

... Comme vous le savez, il y avait au début de notre siècle, dans certains milieux artistiques, une grande

lassitude de l'esthétique et de l'idéal classiques. Cette lassitude d'un art qui avait fini par se

limiter aux effets, devait donner naissance à un art autre, et sprirituel. L'aspect extérieur n'est pas

l'essentiel, mais un monde sprirituel qui se cache derrière cet aspect, et qui le voile et le révèle en même

temps. Poussé par des aspirations spirituelles, l'artiste emploie les formes comme signes qui le mènent

à une réalité plus élévée.

Permettez-moi (...) de vous parler de l'art spirituel. Je crois qu'à l'origine la religion, dans le sens

large du terme, et l'art formaient une unité. Par la religion l'homme essayait de comprendre le pourquoi

des choses, d'en saisir le rythme, d'entendre, disons, "la musique des sphères" et l'art naissait de

cet effort. D'un côté l'art du son, l'incantation, la prière, le poème ; de l'autre, l'art des formes, la

prière peinte ou sculptée, le tableau ou la sculpture.

(...)

Est-ce qu'un tableau, selon ces conceptions, ne serait pas la cristallisation d'une prière, d'un poème?

A vrai dire, tout au long de ma vie, j'ai été attiré par la calligraphie qui tend à transcrire le nom de

Dieu dans la plus belle expression possible. (...)

A la recherche de cet art spirituel, l'artiste s'intéresse avec une profondeur de plus en plus réelle à

comprendre, à admirer des formes d'esthétique apparemment loin de ces mouvements et de ces personnalités,

historiques, aujourd'hui, mais qui à cette époque, étaient l'avant-garde.

1) Lignes, surfaces, couleurs, sont des unités avec lesquelles l'artiste crée des forces pour l'organisation

du tableau. Pour arriver au maximum de dynamisme de ces forces, un dépouillement des formes est nécessaire.

2) La composition est l'organisation de ces formes auxquelles rien ne peut être ajouté ni retiré.

3) La couleur est utilisée pour sa valeur dynamique et non pour sa valeur esthétique.

(...)

Relief 302

... La composition est l'organisation de ces formes auxquelles rien ne peut être ajouté ni retiré ...

L'art spirituel

... ou l'être et le non-être.

| ... De plus, ce jeune homme qui emportait dans ses malles le Livre du Tao devait assumer le frottement - produit de sa raison - de deux cultures, celle de l'Orient opposée à celle de l'Occident : le langage poétique opposé au raisonnement discursif, la métaphore au concept, Spinoza à Lao Tseu... |

| Alain Clairet - Domela : Catalogue raisonné de l'oeuvre en relief |

L'art spirituel et Lao Tseu... Comment ces deux notions se sont retrouvées dans les oeuvres de César Domela ? Voyons si la construction de ses tableaux-objets a servi à transposer ses idées philosophiques et de quelle manière ?

|

... La cosmologie chinoise est fondée sur l'idée du Souffle, à la fois matière et esprit. A partir de cette idée du Souffle,

les premiers penseurs ont avancé une conception unitaire et organique de l'univers vivant où tout se relie et se tient. Le Souffle primordial

assurant l'unité originelle continue à animer tous les êtres, les reliant en un gigantesque réseau d'entrecroisements et d'engendrement appelé le Tao,

la Voie.

Au sein de la Voie, la nature du Souffle et son rythme sont ternaires, en ce sens que le Souffle primordial se divise en trois types de souffles qui agissent concomitamment : le Souffle Yin, le Souffle Yang et le Souffle médian ... Le Vide prend ici un sens positif, parce qu'il est lié au Souffle ; le Vide est le lieu où circule et se régénère le Souffle ... |

| François Cheng - Quatrième méditation sur la beauté |

Rythme ternaire...

Vide... donc plein

Etre et Non-Etre.

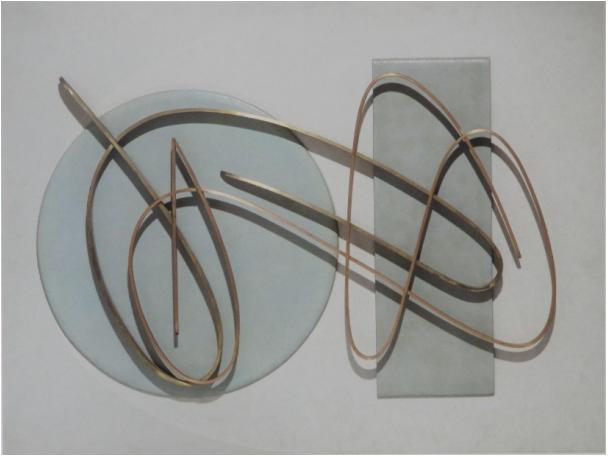

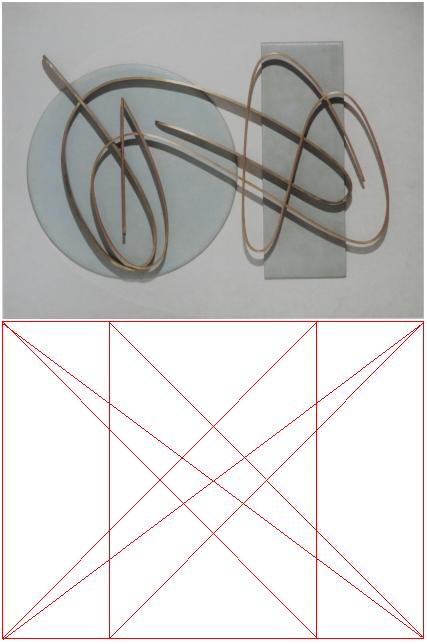

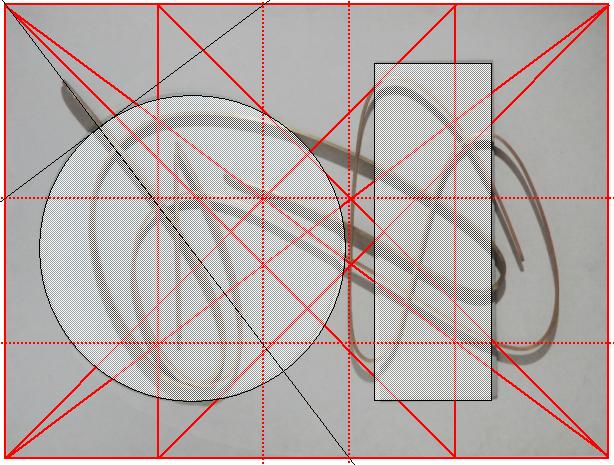

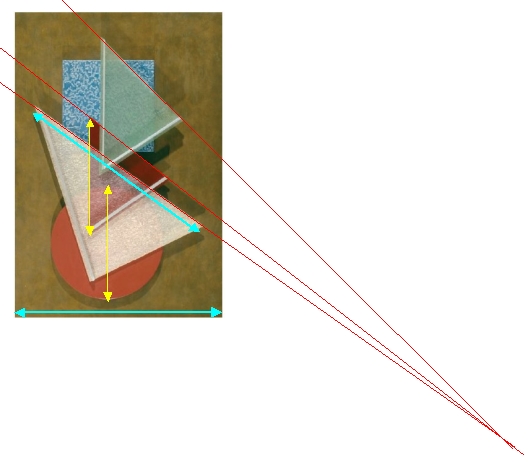

Relief 137 - 1971

Laiton et bois peint - 75 x 100 cm

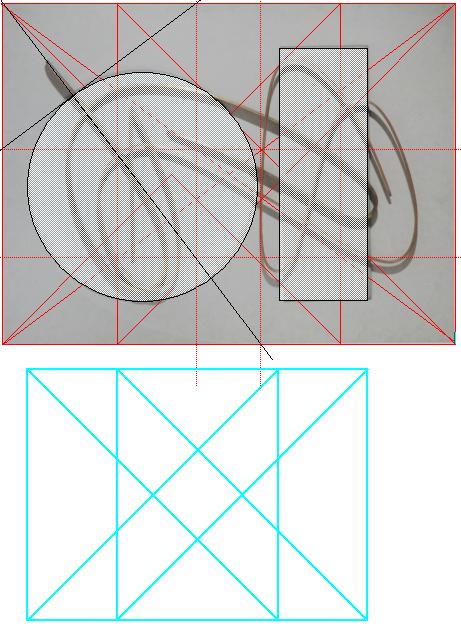

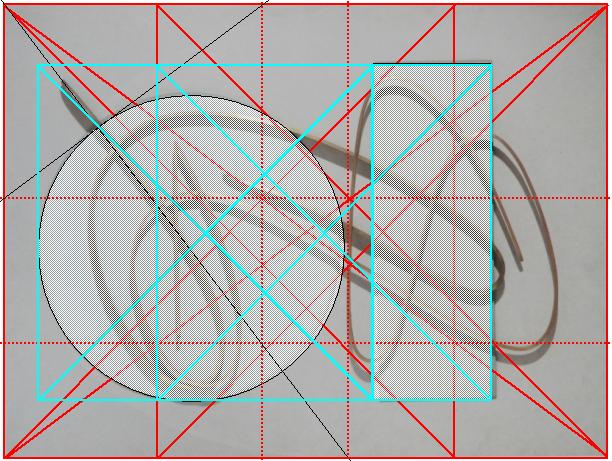

Trois éléments : cercle, rectangle, entrecroisements de lignes. Nous trouvons là le rythme ternaire.

Ainsi, le cercle représentant l'infini, le ciel et le rectangle représentant le fini, la terre, sont animés par ce mouvement de lignes, le souffle

médian.

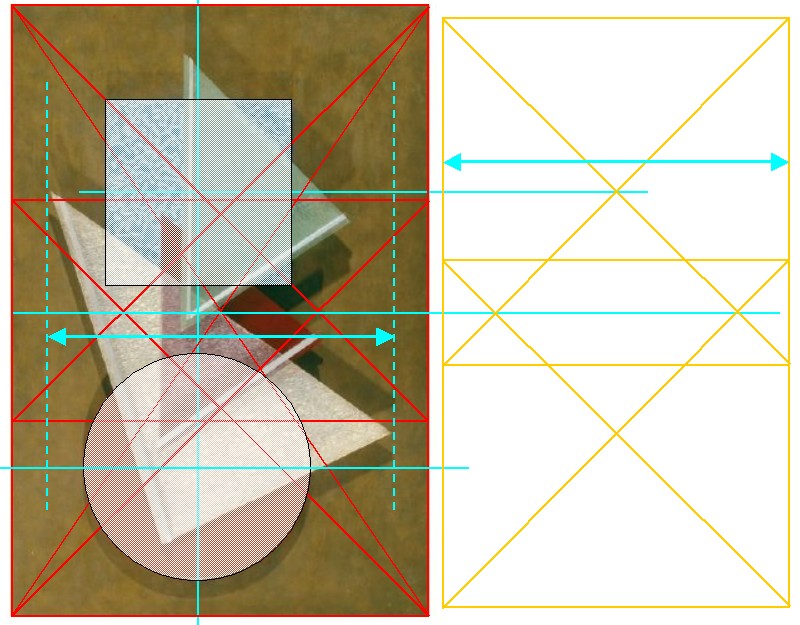

Appliquons la construction par rabattement des petits côtés du rectangle.

En traçant quelques horizontales et verticales placées à l'intersections de diagonales, on trouve le calage des deux lignes entrecroisées.

Par cette construction, les deux lignes appartiennent au tableau dans ses limites extérieures, elles appartiennent au fond de celui-ci, au vide que

crée ce fond. Par contre, le cercle et le rectangle sont étrangers à ce principe. Il faut encore les situer.

Deux axes partant de lignes tracées précédemment donnent une tangente et un axe du cercle.

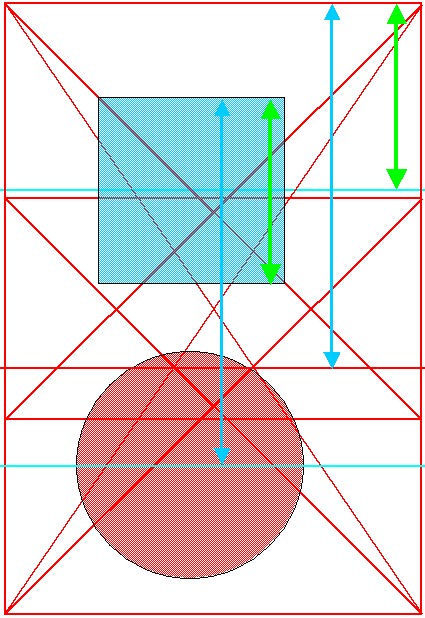

Construisons un rectangle englobant juste le cercle et le rectangle et rabattons les côtés.

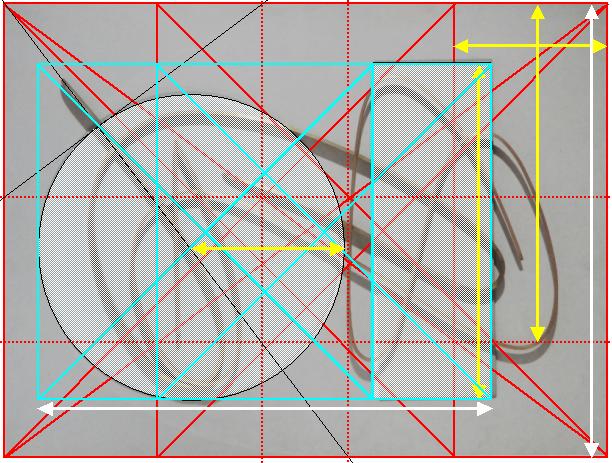

L'espace entre un carré et le rectangle correspond exactement à la taille de l'élément rectangle du tableau. On voit clairement que le cercle n'est pas dans l'axe du tableau : le cercle, en tant qu'infini est désaxé par comparaison au rectangle qui représente le fini et qui est dans l'axe du tableau.

Le schéma suivant montre plusieurs distances qui se retrouvent dans le tableau :

a) le rayon du cercle est la distance entre un carré et le rectangle du tableau (imagée par une petite flèche jaune)

b) la hauteur de la forme rectangle est égale à la distance entre un grand côté du rectangle et une horizontale tracée

à l'intersection de diagonales (imagée par une grande flèche jaune)

c) le grand côté du petit rectangle est de même dimension que le petit côté du grand rectangle (imagée par une grande flèche blanche)

Tout ceci montre que rien n'est laissé au hasard et qu'une recherche d'harmonie est liée à des distances communes qui se

répondent dans le tableau.

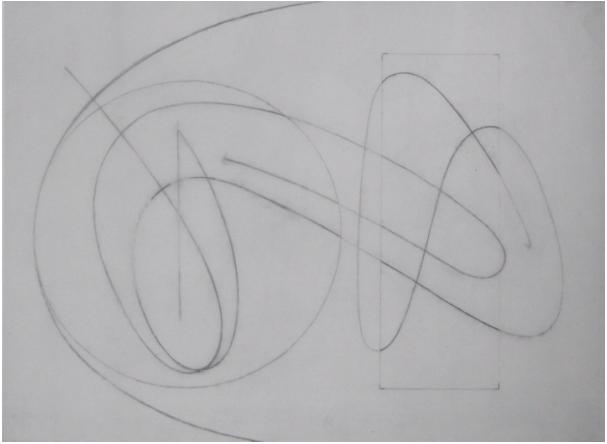

Le tableau objet est précédé auparavant d'un travail sur calque qui permet à C. Domela de pouvoir travailler ses formes avant de les positionner sur l'oeuvre finale.

Crayon sur calque - 74 x 100 cm

Ce calque reprend bien sûr la même composition aux mêmes proportions.

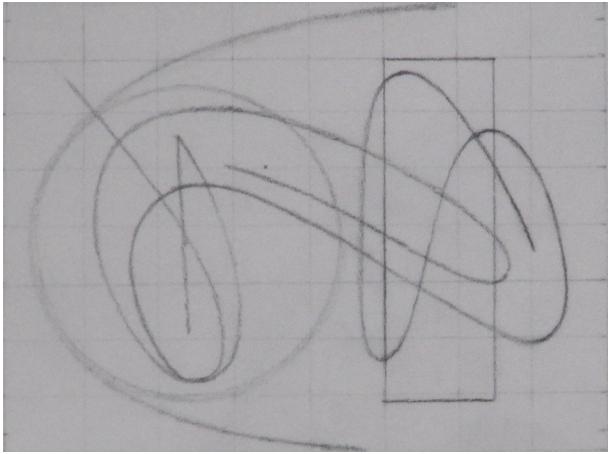

Et ce calque est lui même précédé d'une esquisse quadrillée de rectangles pour permettre la mise au format.

Crayon sur calque - 16 x 24 cm

Cette esquisse reprend aussi les mêmes proportions. Cela montre que la composition avec les deux rectangles comme vu précédemment est déjà appliquée à cette esquisse. Le montage géométrique a dû être appliqué à partir d'un autre calque ou carton sur lequel étaient dessinés les rectangles, carrés, diagonales ... et sur lequel le calque de l'esquisse a été posé. Domela a dû certainement s'y reprendre à plusieurs fois avant que son esquisse soit la bonne.

Ainsi ce tableau-objet se compose en fait de deux ensembles qui obéissent à leurs propres règles de composition, un ensemble bâti autour d'un cercle et d'un rectangle, un ensemble bâti autour de l'entrecroisement des 2 lignes. Ces deux ensembles se parlent par des harmonies de dimensions, d'axes ou de diagonales. Ainsi les trois éléments de la pensée chinoise s'animent par la composition et puisent leur vie du fond du tableau, du Vide, du Non-être.

|

Le Tao engendre Un Un engendre Deux Deux engendre Trois Trois engendre tous les êtres du monde. Tout être porte sur son dos l'obscurité et serre dans ses bras la lumière : Le souffle indifférencié constitue son harmonie. |

| Lao Tseu - Tao-tö king - XLII |

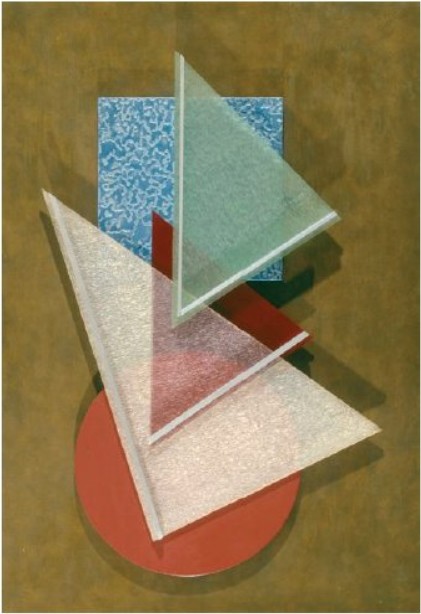

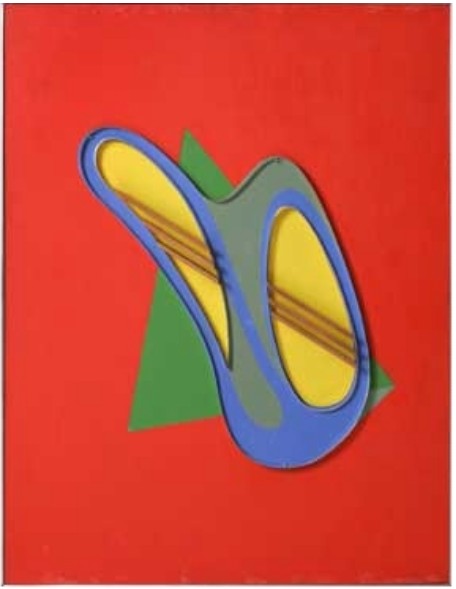

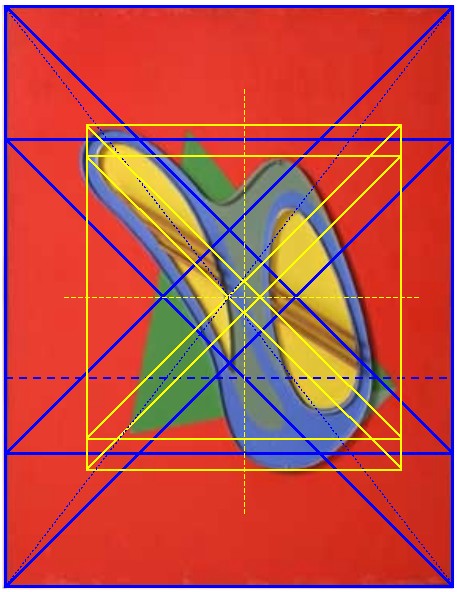

Relief 147 - 1973

Plexiglas, duraluminium et bois peint - 110 x 75 cm

On retrouve dans ce tableau, les trois éléments précédents : le cercle, le carré, un entrecroisement de 3 triangles qui

chevauchent cercle et carré. Les trois éléments sont ici verticaux, alors qu'ils étaient horizontaux précédemment. Le rythme ternaire

est préservé. Cercle et carré sont sur le même axe mais désaxés par rapport au tableau.

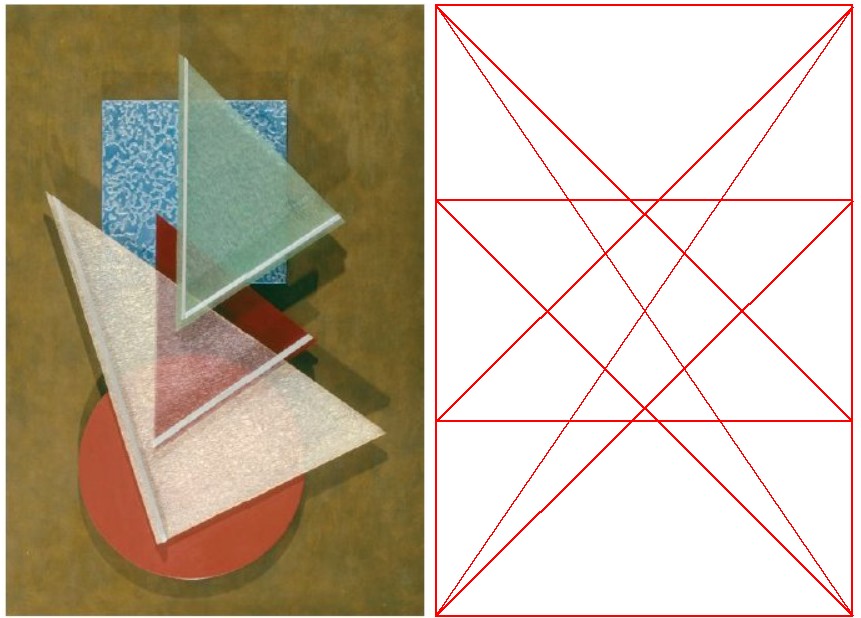

Voyons si la même logique de double construction s'applique ici.

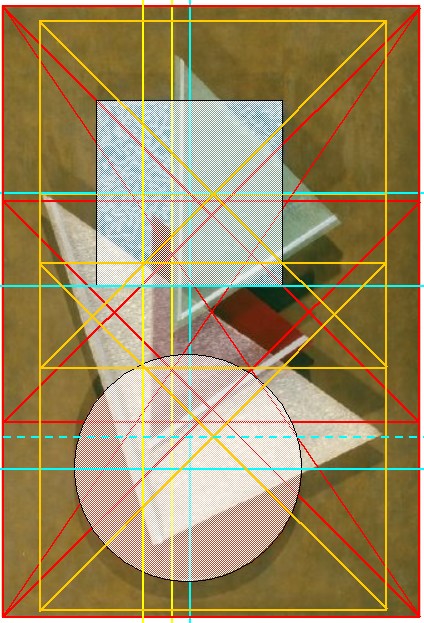

Appliquons la construction par rabattement.

Les éléments du tableau ne semblent pas s'adapter à cette construction, si ce n'est la diagonale de l'élément carré qui correspond à la diagonale d'un carré rouge construit. Mais poursuivons par une deuxième construction plus petite, ici en jaune. Elle a pour largeur la distance de 2 sommets du grand triangle et pour hauteur, un peu moins que la hauteur du tableau. L'axe du carré passe par l'intersection de 2 diagonales d'un carré jaune.

Une verticale jaune à l'intersection d'une horizontale et d'une diagonale...

Une autre verticale jaune à l'intersection de deux diagonales rouges...

Et à partir de là, on peut tracer tous les côtés des triangles.

Le schéma suivant montre que la distance de l'axe du carré au bord du tableau est égale au côté du carré (flèche verte) et la distance entre l'axe du cercle et le haut du carré se retrouve aussi dans la composition (flèche bleue).

Et pour finir, les 3 côtés des triangles se coupent en un même point, le grand côté du triangle blanc égale la largeur du rectangle, le diamètre du cercle égale le côté vertical du triangle rouge, etc ...

Dans ce tableau-objet, on retrouve donc les 3 éléments (carré/terre, cercle/ciel, triangles/souffle médian) dans une double composition. Le plein (les formes géométriques) imageant l'être reste prépondérant par rapport au fond, le vide, le non-être. Le mouvement des 3 triangles anime l'ensemble.

|

Trente rayons convergent au moyeu, mais c'est le vide médian qui fait marcher le char On façonne l'argile pour en faire des vases, mais c'est du vide interne que dépend leur usage. Une maison est percée de portes et de fenêtres, c'est encore le vide qui permet l'habitat. L'Etre donne des possibilités, c'est par le Non-Etre qu'on les utilise.. |

| Lao Tseu - Tao-tö king - XI |

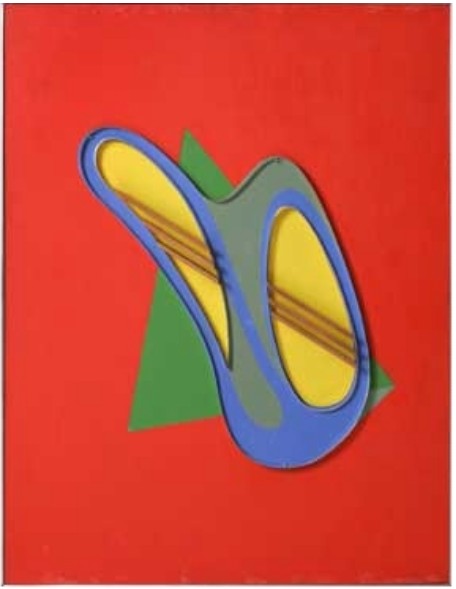

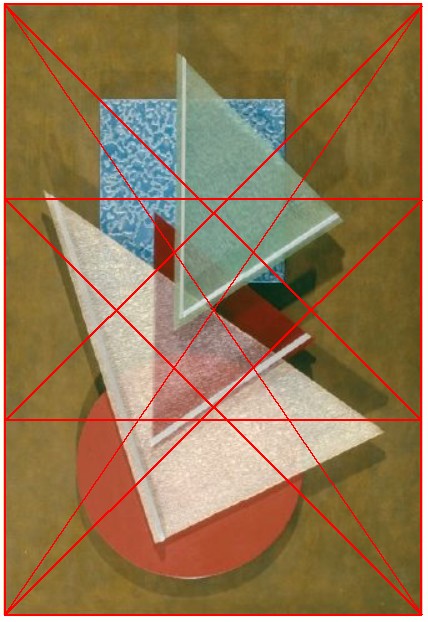

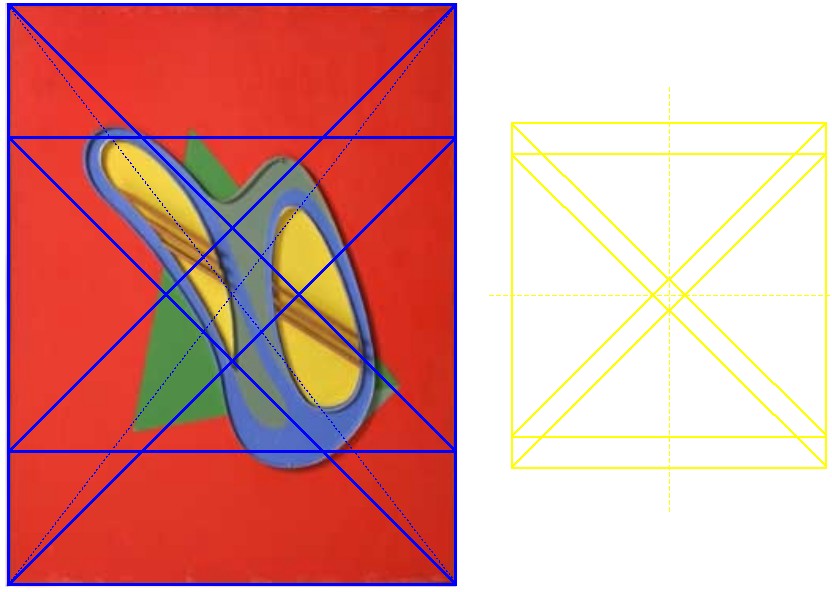

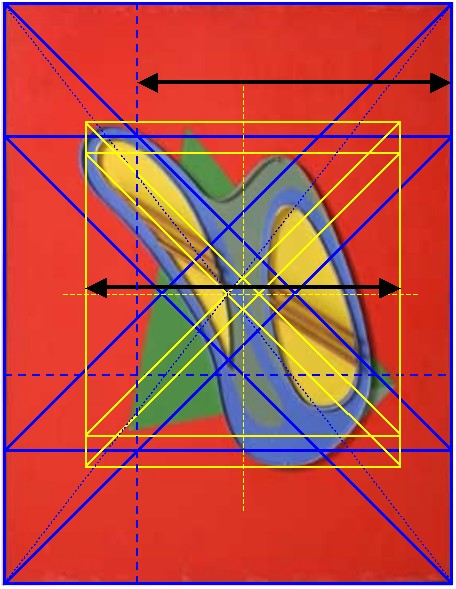

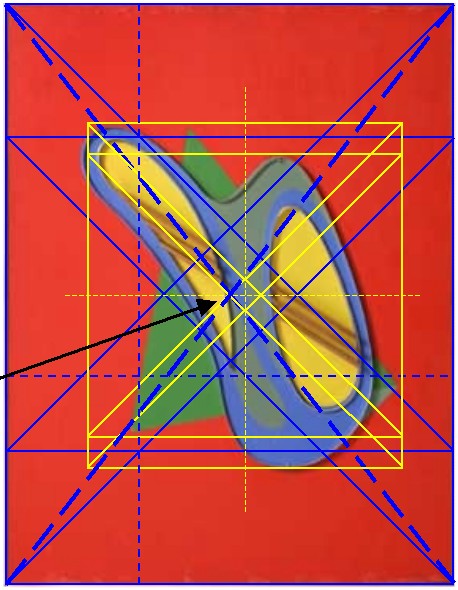

Relief 302 - 1991

Huile sur bois, cuivre et plexiglas - 65 x 50 cm

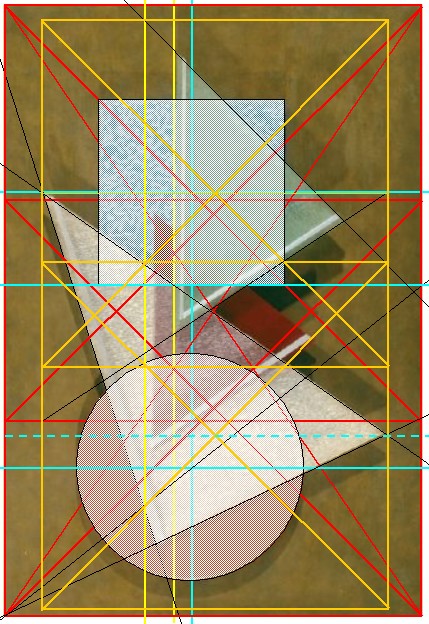

Même principe de rabattement...

Une deuxième composition...

La largeur de la figure jaune est égale à la distance entre un des côtés du rectangle et une verticale positionnée par la construction bleue (distance imagée par la flèche noire)

La figure jaune n'est pas dans l'axe du tableau. La flèche noire montre le positionnement de l'intersection des diagonales jaunes et des diagonales du rectangle formé par le tableau.

Traçons deux verticales (hachurées jaunes), l'une dans l'axe du rectangle jaune, l'autre à l'intersection d'une diagonale jaune et

d'une horizontale bleue.

Puis une autre verticale (hachurée bleue) à l'intersection d'une diagonale jaune et d'une diagonale bleue et une horizontale

(hachurée bleue) à l'intersection de la verticale et d'une diagonale bleue.

A partir de ces horizontales et verticales, on peut tracer les côtés du triangles et cerner la forme arrondie.

On retrouve donc encore ici cette même logique de construction : trois éléments, une double architecture. Le mouvement est donné

par la forme bleue mi-rectangle, mi-cercle, ajourée pour laisser paraître trois cordes qui mettent en résonance les trois éléments de l'être et font

vibrer l'ensemble telle une "musique des sphères". Les trois éléments jusqu'à présent distants, ici, se fondent, fusionnent et s'unifient. Cette

fusion concentre l'Etre. Le fond du tableau, le Non-Etre devient prépondérant, et par sa couleur dominante relègue les éléments au second rôle,

car "l'être est issu du non-être".

Il serait aussi possible de compléter avec une étude des couleurs : chaud - froid, des matières : lisse - rugueux, brillant - mat,

transparent - opaque, des directions : horizontal - vertical, contraires complémentaires en harmonie et non en exclusion.

|

Car l'être et le néant s'engendrent Le facile et le difficile se parfont. Le long et le court se forment l'un par l'autre. Le haut et le bas se touchent. La voix et le son s'harmonisent. L'avant et l'après se suivent. ... son oeuvre restera. |

| Lao Tseu - Tao-tö king - II |