|

Eglise d'Erill la Vall, Catalogne - Descente de Croix Sculpture sur bois Etude de François Murez |

La Descente de Croix - Eglise d'Erill la Vall, Catalogne

Musée Episcopal de Vic

Descente de Croix d’Erill la Vall. MEV 4229, MNAC 3917, 3918 (XIIème)

Cette image est extraite du document :

Les exposicions «Catalogne romane. Sculptures du Val de Boí» i «Caps de Notre-Dame de París» de Xavier Dectot

Dans cette mise en scène spatiale, le sculpteur a deux problèmatiques :

• Sculpter les volumes de chaque acteur de la scène,

• Sculpter les vides entre chaque acteur.

Autrement dit, sculpter les pleins et les vides.

Sculpter les vides, c'est animer la lumière, le mouvement entre tous ces personnages, c'est en quelque sorte composer

l'espace. Alors, nous pouvons nous demander si le sculpteur d'Erill a composé sa scène comme les peintres de

son époque pouvaient le faire?

Pour tenter de répondre à cette question, voyons déjà comment étaient composées les oeuvres peintes de l'époque.

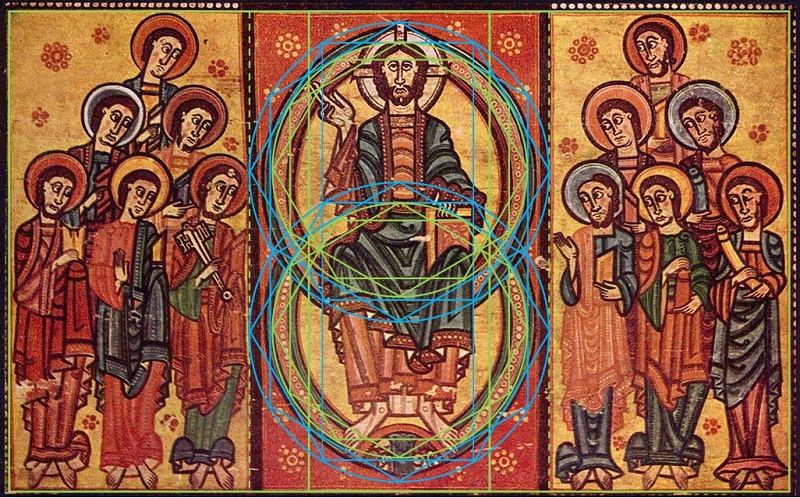

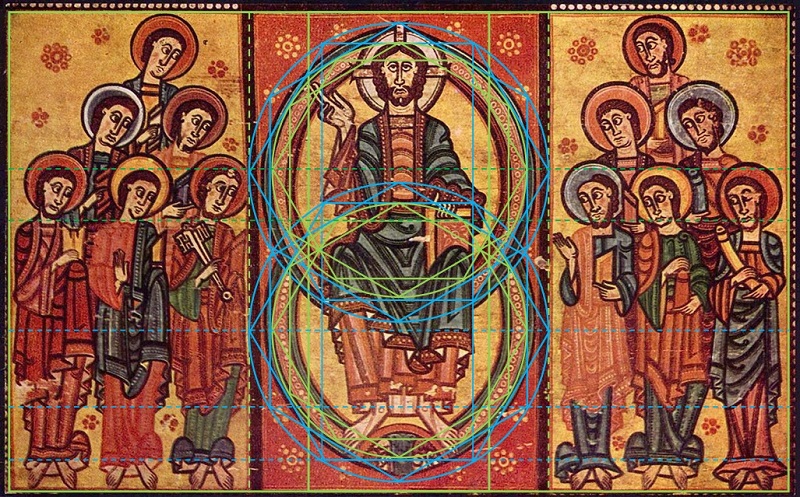

Devant d'autel de la Seu d'Urgell ou des Apôtres (XIIème)

Musée national d'art de Catalogne , Barcelone

Faisons un rabattement du côté du rectangle sur la longueur en indiquant en pointillé le milieu du carré.

La moitié du carré correspond à la délimitation de la zone entre le Christ et les apôtres.

Faisons de même sur l'autre partie de l'image.

Nous retrouvons la même séparation. De plus les côtés des carrés délimitent parfaitement le Christ en majesté.

Il est intéressant aussi de noter à ce stade que longueur et largeur du tableau sont dans le rapport du nombre d'or.

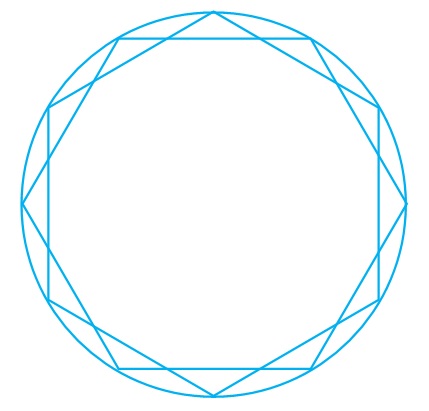

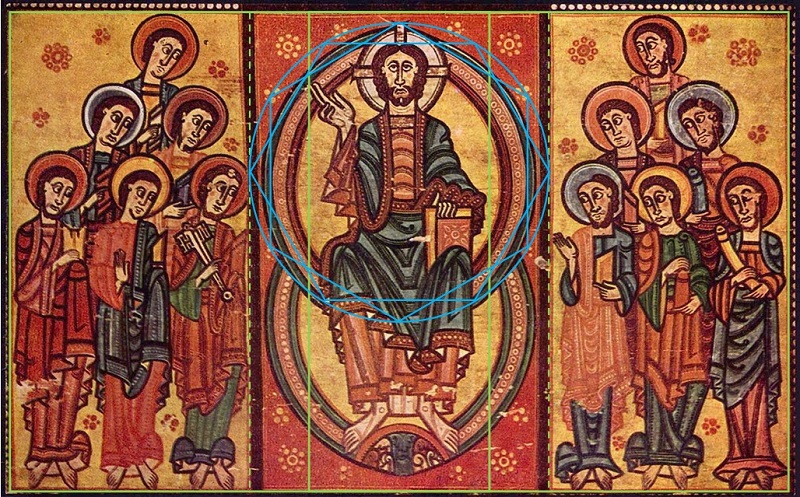

Le motif de la mandorle nous pousse à imaginer une construction à base d'un cercle où sont inscits 2 hexagones, comme suit :

Cette construction à base d'hexagones était souvent utilisée à l'époque.

Appliquons là à notre tableau.

La mandorle extérieure est bien positionnée par les hexagones inscrits dans le cercle. De plus, si nous traçons deux verticales bleues à partir de sommets d'un hexagone, nous délimitons sur le côté gauche, le manteau et sur le côté droit, le livre et le bas du manteau.

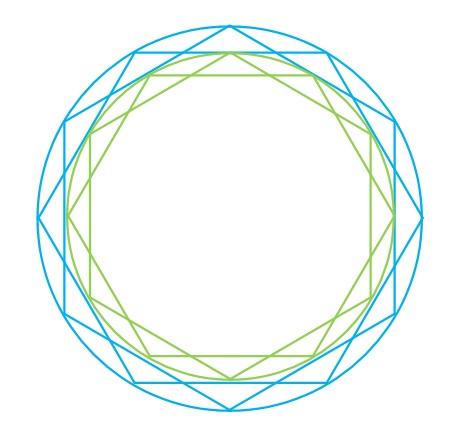

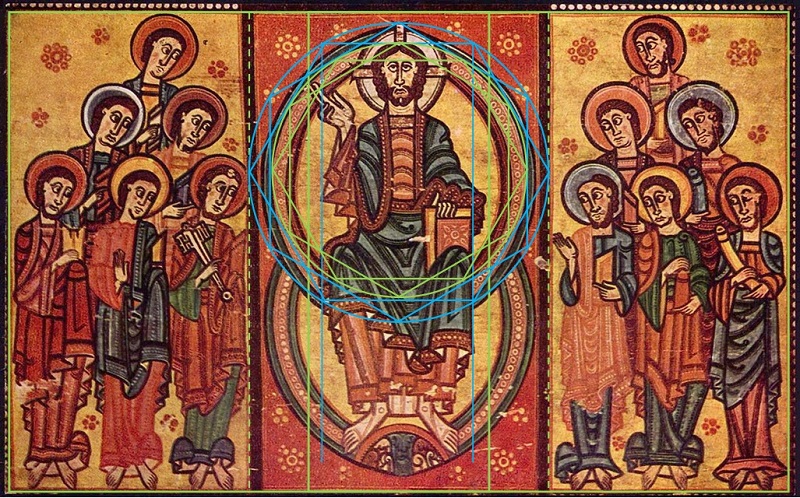

Nous pouvons compléter ce premier cercle par un autre cercle inscrit dans le premier et complété des mêmes hexagones.

Appliquons cette construction à notre tableau.

La mandorle intérieure est placée par ce deuxième cercle et ses hexagones.

Appliquons les mêmes cercles à la mandorle du bas.

A partir des sommets des hexagones, nous pouvons tracer des horizontales qui vont placer les apôtres de part et d'autre.

Il serait possible de poursuivre l'étude de ce tableau pour préciser plus les différents éléments qui le composent. Mais ce serait nous écarter de notre sujet initial.

Devant d'autel de Santa Margarida de Vilaseca (XIIème)

Musée Episcopal , Vic

Faisons un rabattement du côté du rectangle sur la longueur en indiquant en pointillé le milieu du carré.

La moitié du carré correspond à la délimitation de la zone entre la Vierge et les scènes attenantes.

Faisons de même sur l'autre partie de l'image.

Les côtés des carrés placent les bords du siège de la Vierge. La mandorle est inscrite dans les moités des carrés.

A noter que là aussi, la longueur et la largeur du tableau sont dans le rapport du nombre d'or.

Si nous divisons maintenant encore en deux, les scènes attenantes, soit le quart du carré, nous retrouvons la séparation construite

dans les scènes imagées.

Rajoutons maintenant notre cercle avec ses hexagones, son diamètre étant le côté du tableau. Il en faut 3 inscrits les uns dans les autres pour placer la mandorle. Des diagonales tracées à partir des sommets des premiers hexagones placent les bras de la Vierge.

Comme précédemment, nous pouvons tracer des horizontales à partir des hexagones qui placent les différents éléments des scènes attenantes.

Devant d'autel de la Mare de Déu del Coll (XIIème)

Musée Episcopal , Vic

Replaçons les mêmes constructions.

Nous retrouvons les mêmes principes de construction.

Devant d'autel de Saint Martin de Puigbò (XIIème)

Musée Episcopal , Vic

Plaçons nos carrés.

Ils délimitent parfaitement les trois parties du panneau.

De même, plaçons les mêmes cercles avec les hexagones.

La mandorle est ainsi délimitée.

Des diagonales issues des sommets des hexagones ainsi que des horizontales permettent aussi de placer les éléments plastiques du tableau.

La seule différence avec les exemples précédents est que les côtés du tableau ne sont pas en proportion d'or.

Tous ces devants d'autels sont donc construits sur la même logique géométrique.

Allons voir maintenant sur un exemple alliant peinture et sculpture.

Devant d'autel de Santa Maria de Taüll (XIème)

Musée national d'art de Catalogne , Barcelone

Suivons la même démarche et plaçons nos carrés coupés en deux.

Le bord du carré délimite la mandorle, la moitié l'espace des apôtres.

Par ces deux carrés, l'espace occupé par le Christ est identifié ainsi que les niches des apôtres.

Plaçons maintenant les cercles et leurs hexagones, ainsi que quelques lignes.

Nous retrouvons les mêmes principes de construction. Ainsi, panneaux peints ou panneaux sculptés et peints sont construits avec la même logique.

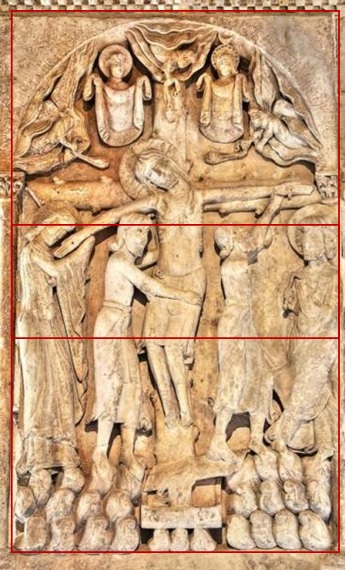

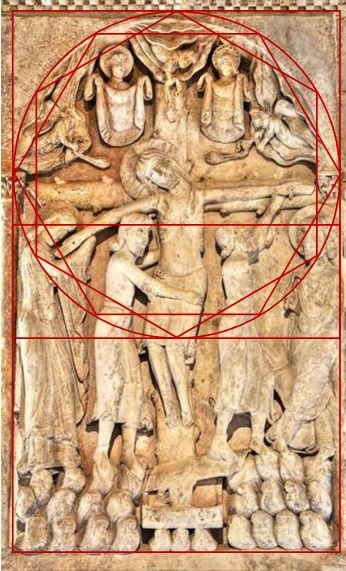

Continuons avec la sculpture en bas relief.

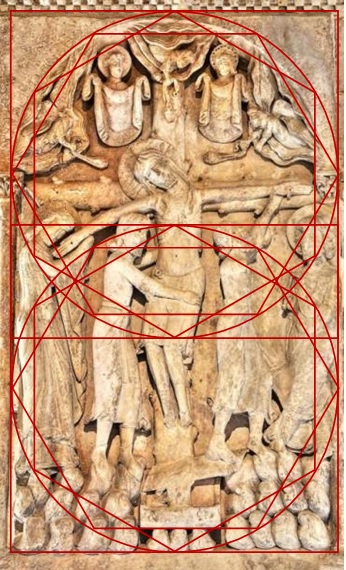

Cloître de Santo Domingo de Silos (XIIème)

La Descente de Croix

Suivons la même démarche et plaçons nos carrés.

Le carré supérieur appartient au ciel, l'inférieur à la terre. Le Christ est dans les deux mondes, et plus attendu dans le

ciel que retenu par la terre.

L'art de cercle supérieur nous amène à tracer un cercle et ses hexagones.

La Croix est à la moitié du carré. Traçons le même cercle en partie inférieure.

Le sol est sur un coté de l'hexagone. Nous pourrions tracer des verticales et horizontales pour placer les têtes, les personnages...

Traçons maintenant le même cercle au milieu.

Le Christ est inscrit dans ces tracés, les deux personnages à droite et à gauche les suivent.

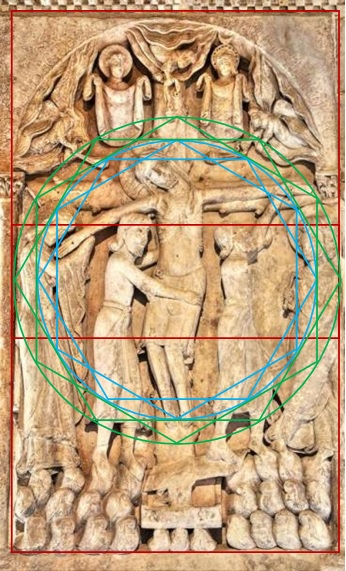

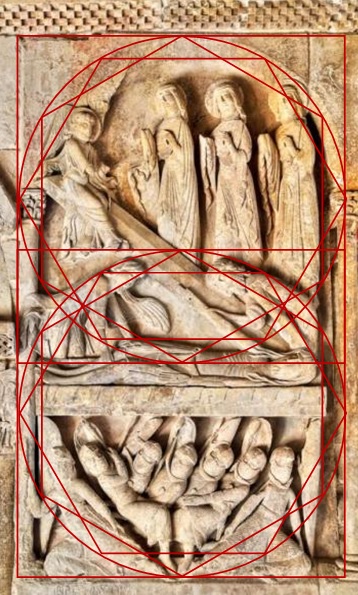

Cloître de Santo Domingo de Silos (XIIème)

La Mise au tombeau

Faisons pareil.

La même construction est utilisée.

Revenons à la Descente de Croix et voyons si nous pouvons utiliser ce que nous venons de définir.

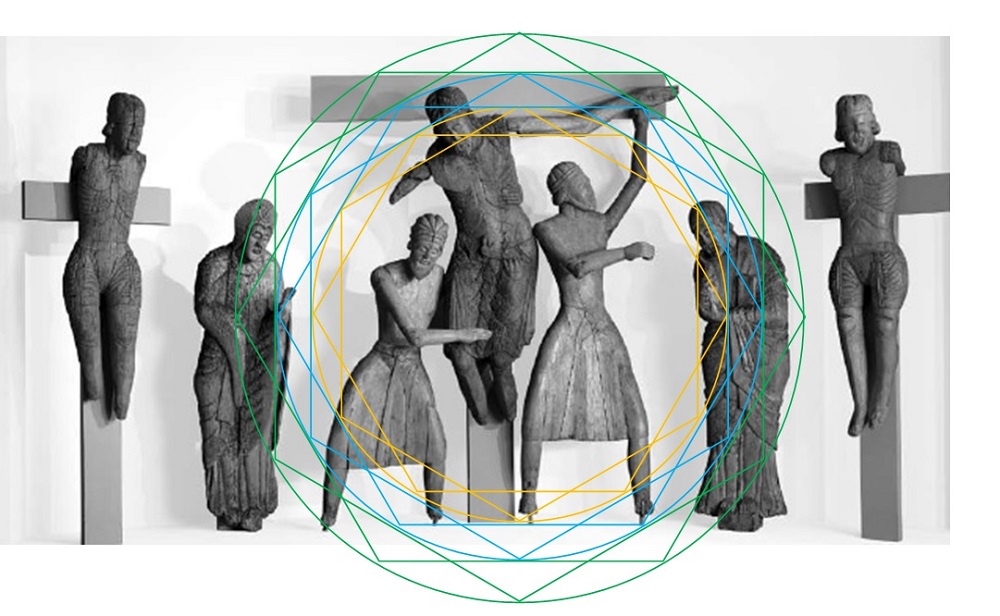

Reprenons notre image de la Descente de Croix qui nous servira de base d'étude.

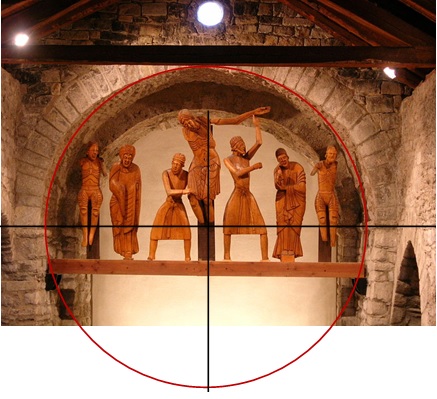

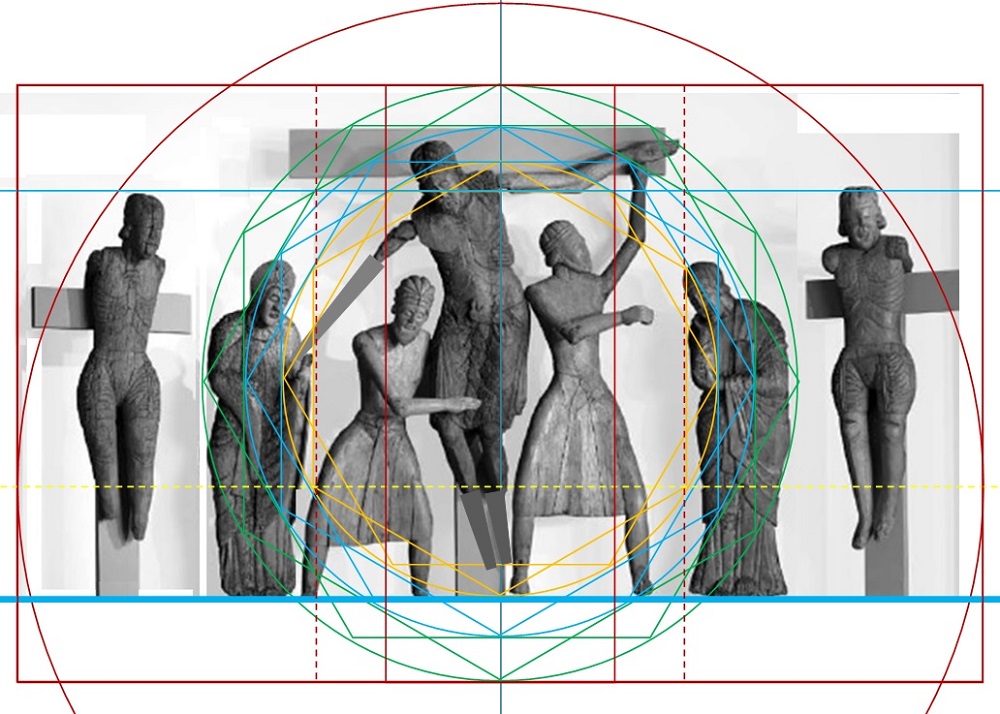

Une copie de cette Descente de Croix a été mise dans l'église à la place initiale, sous un arc roman.

Cet arc nous incite fortement à tracer un cercle. Celui-ci est trop structurant pour ne pas avoir été pris en compte dans la composition géométrique , à supposer qu'elle existe.

N'oublions pas ce cercle et revenons à notre image. En se plaçant dans la même logique de construction que dans les oeuvres précédentes, ce qui ne serait pas anachronique puisque nous sommes dans la même époque et la même région, traçons cercles et hexagones.

La dimension du cercle extérieur est une pure supposition et procède de nombreux essais pour être en harmonie avec la sculpture. Bien sûr, cela nécessite de partir du principe qu'une composition géométrique existe.

Le diamètre de ce cercle externe donne le côté des carrés. Nous avons appliqué le même principe que précédemment, c'est à dire que la moitié du

carré place les deux personnages extérieurs. Si cela colle bien à droite, ce n'est pas tout à fait juste à gauche.

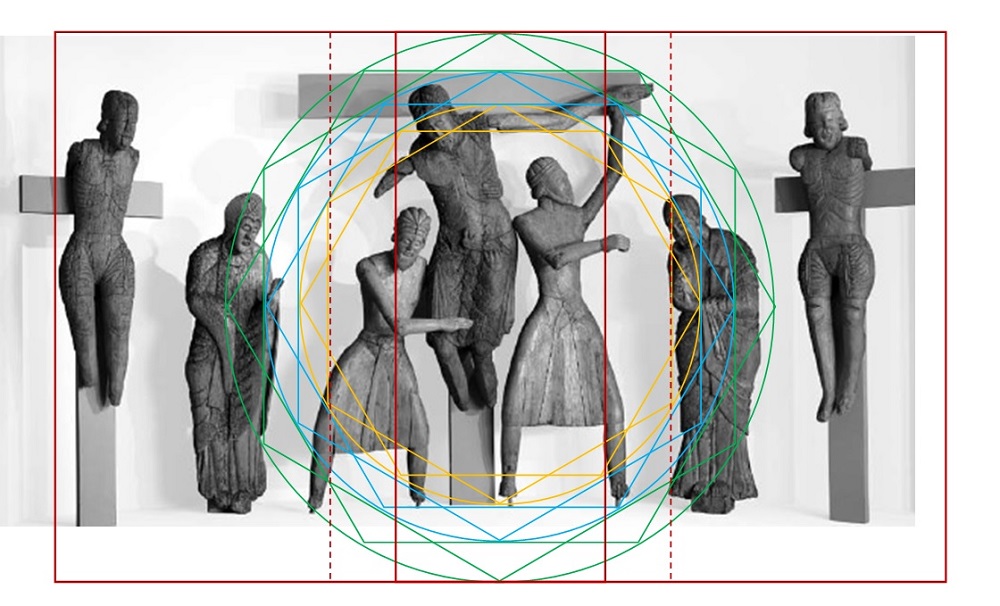

Plaçons maintenant le grand cercle qui image l'arc roman sous lequel était placé l'oeuvre complète. Pour rester dans la cohérence d'une composition

structurée, nous avons pris un cercle de diamètre le rectangle précédemment tracé à l'aide des 2 carrés. En fait, il s'agit d'une démarche

inverse des cas précedents : on part du cercle central et on construit vers l'extérieur alors que dans les tableaux, on part du cadre extérieur et on rentre dans le tableau.

Bien sûr, il y a problème...avec les deux larrons.

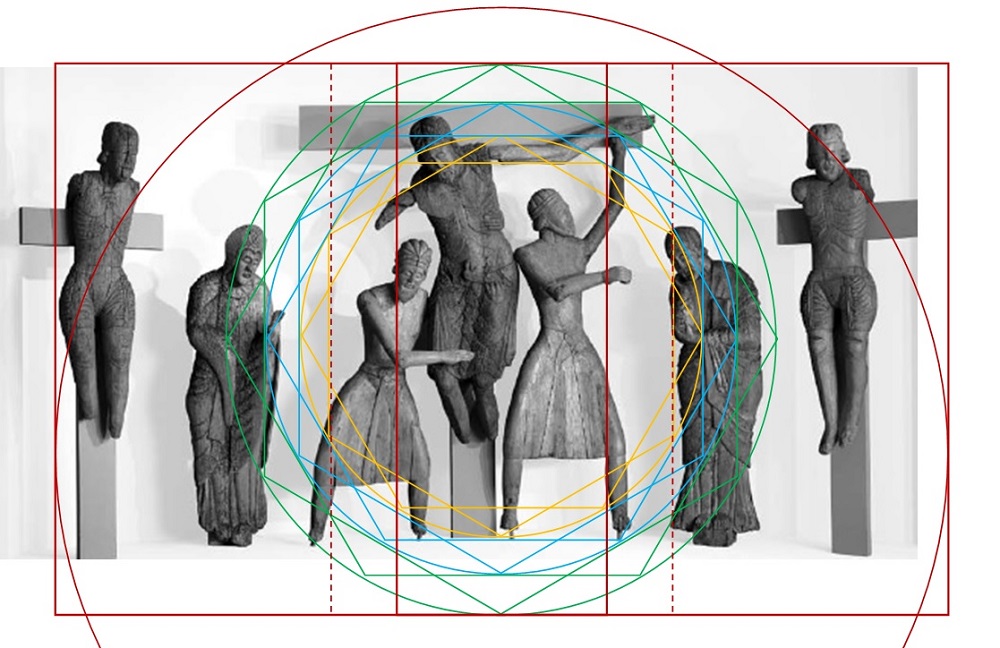

Alors, modifions l'image, en partant du principe que peut-être les personnages sont mal positionnés, ce qui veut dire que la composition

proposée est juste, ce qui reste une hypothèse presque prétentieuse...

Ainsi, si nous rapprochons les deux larrons mais aussi Marie, de plus, si nous simulons le bras et les jambes manquants du Christ, nous

obtenons un ensemble cohérent au vu de la composition.

Les cercles positionnent Marie et St Jean, les hexagones, les bras du Christ, un côté d'hexagone, le sol...

Si Nicodème, Joseph et le Christ sont liés par leur proximité physique, le Christ, Marie et Jean le sont par ce jeu de cercles qui les lient en

une proximité spirituelle. Les larrons sont exclus de cette composition qui rassemble mais sont partie intégrante par leur appartenance au cercle

de l'arc de pierre.

L'image modifiée sans le tracé de la composition.

Bien sûr, tout cela ne sont que propositions qui s'appuient néanmoins sur la logique existante à cette époque dans les oeuvres peintes et sculptées

de la même identité géographique et culturelle que nous avons étudiées au début. Si les choix proposés ne sont pas justes, et il y a peu de chances qu'ils le soient précisément,

une logique de construction doit exister dans cette Descente de Croix. Et c'est le but de cette étude de montrer qu'elle existe, d'en proposer une

même si elle n'est qu'hypothétique. Il semble peu concevable que l'artiste ait sculpté l'espace sans le construire. Sans cette architecture, son oeuvre

ne tiendrait pas.