|

La mère de Rembrandt - Etude de compositions Peintures et gravures Etude de François Murez |

La récente découverte à Lyon d'un tableau qui pourrait représenter la mère de Rembrandt nous amène à faire une approche par la composition. Ce tableau est-il composé comme d'autres de Rembrandt ?

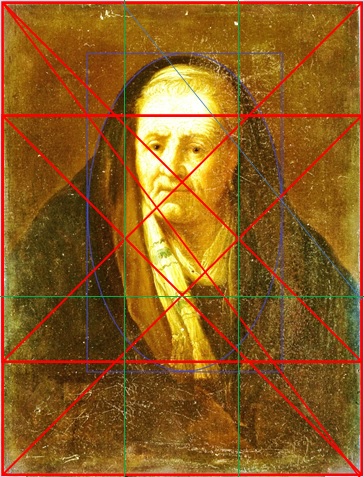

La mère de Rembrandt (1625) - Huile sur bois (23,8 x 18 cm)

Oui, mais d'abord comment composait Rembrandt ?

Sur quelques exemples déjà étudiés de Rembrandt (voir la composition d'un tableau)

le rabattement des côtés du rectangle peut être utilisé.

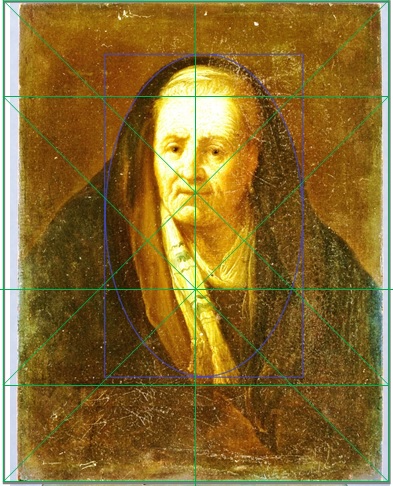

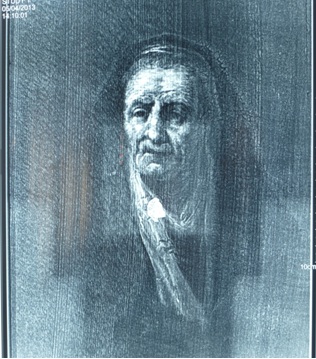

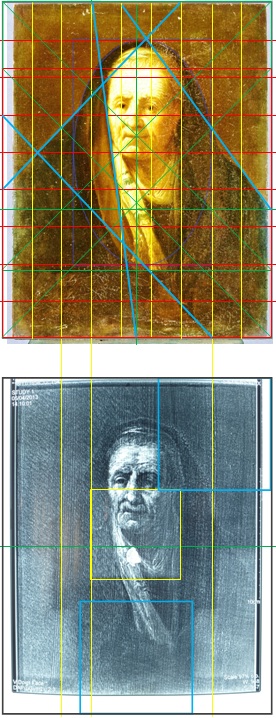

Voyons ce que cela donne sur ce tableau (prenons un tirage surexposé pour mieux voir les contours) :

Rien ne colle, si ce n'est le bord droit de son col.

Si cette idée de composition est bonne, peut-être alors manque t'il un bout du tableau ?

Après de multiples essais, voici une proposition qui fonctionne bien.

Deux diagonales se croisent au niveau de la bouche. Une horizontale donne le bas du col, une autre le bas de l'écharpe.

Une verticale le bord de la coiffe, une autre le bord du visage...

Mais cette composition, même si on la pousse plus loin, n'explique pas tout. Pourtant, elle cadre bien le visage.

Dans cette idée, la tableau ferait 23,8 cm x 19 cm, donc un centimètre de plus sur les côtés.

Pour aller plus loin et mieux comprendre, voyons comment composaient des maîtres qui ont compté pour Rembrandt.

Les maîtres de Rembrandt

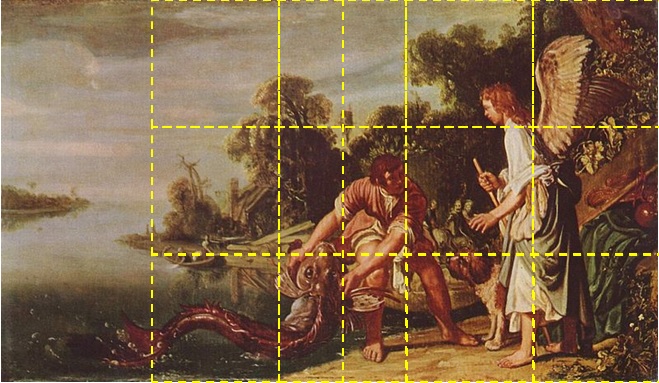

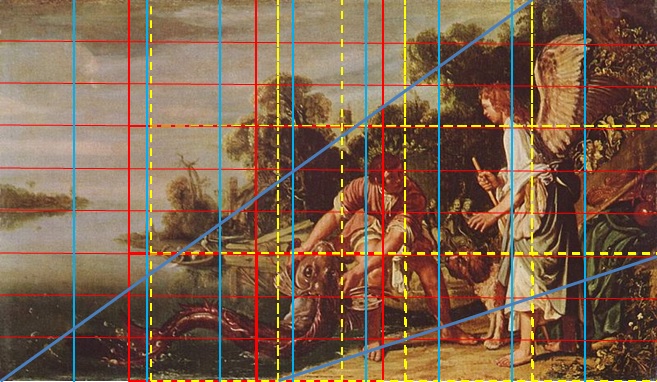

Pieter Lastman (1583 - 1633) :

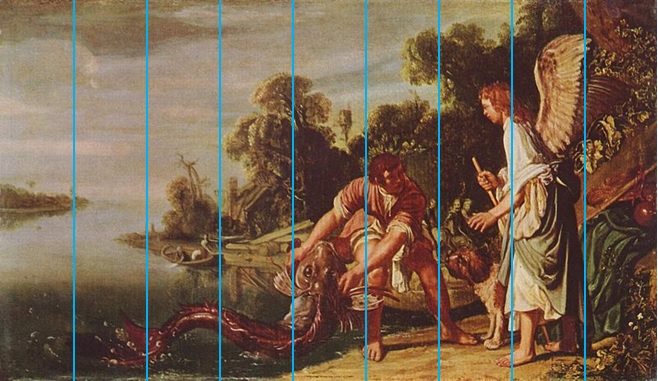

L'ange et Tobie avec le poisson (vers 1625) - Huile sur toile (34,3 x 59 cm)

Pieter Lastman est allé en Italie de 1604 à 1607. Les rapports musicaux 4/6/9 y sont couramment utilisés :

voir les rapports musicaux chez Alberti

Essayons sur cette oeuvre ce principe de composition. D'abord sur les horizontales.

On trouve alors beaucoup d'éléments positionnés : le poisson, l'ombre sur l'eau, la barque, l'horizon, les têtes, la hauteur des arbres ...

Ensuite les verticales.

On trouve ainsi positionnés, les ailes de l'ange, l'aplomb de l'ange, la jambe du pêcheur, la barque, le paysage lointain...

Cette découpe explique clairement le tableau.

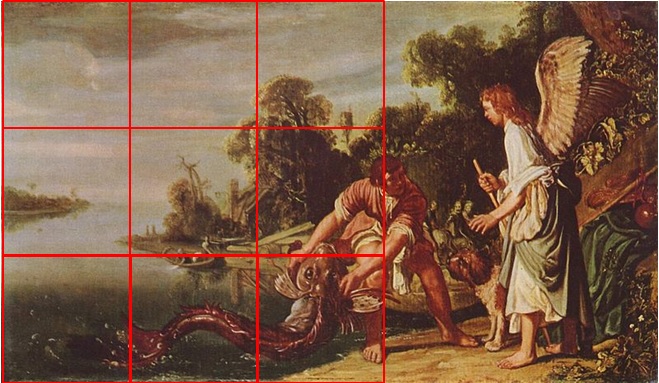

Pourtant, si on prend des carrés de côtés le tiers de la hauteur et qu'on les déploie, voilà ce que cela donne.

La pointe du paysage, la limite du bouquet d'arbres, la jambe de Tobie sont placées.

Essayons de l'autre côté.

Le bord de l'aile, la jambe de l'ange, des personnages dans le lointain. Et si on prend, la moitié

du troisième carré, on trouve la manche de Tobie ainsi que sa main et un élément du paysage dans le lointain.

Ainsi, Lastman aurait utilisé la division des côtés par 9, mais aussi le carré obtenu par rabattement et ses divisions par 3.

L'ensemble complet donne :

Avec tous les points d'ancrage trouvés précédemment, on place facilement les diagonales de ce tableau.

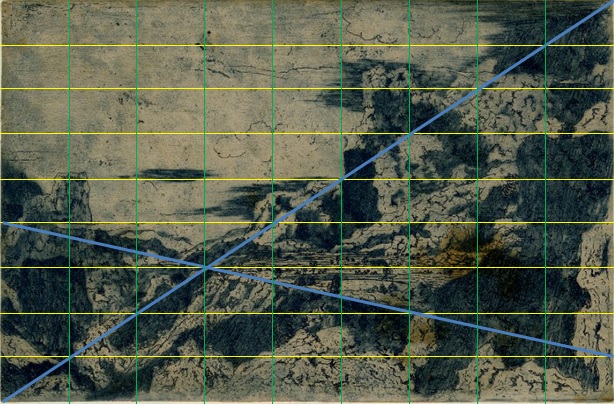

Hercules Seghers (vers 1589 - vers 1638):

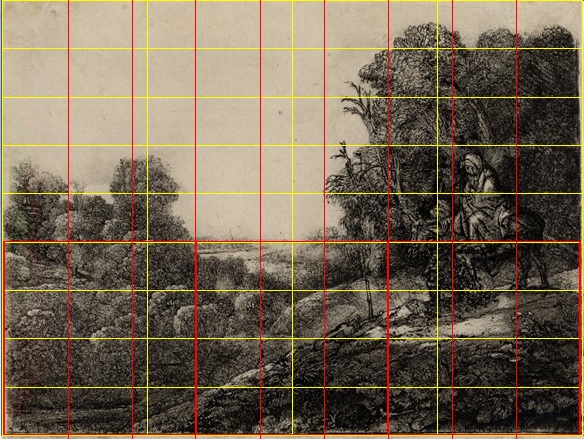

Montagne rocheuse avec plateau (vers 1610 - 1638) - Gravure (19,7 x 13 cm)

Appliquons le principe de la division par 9 des côtés à cette gravure.

Tous les éléments se placent bien. L'idée des côtés vue chez Lastman ne se retrouve pas. Par contre on voit bien le rythme 4/6/9 sur les deux axes.

Voyons une autre gravure pour le plaisir de regarder Seghers.

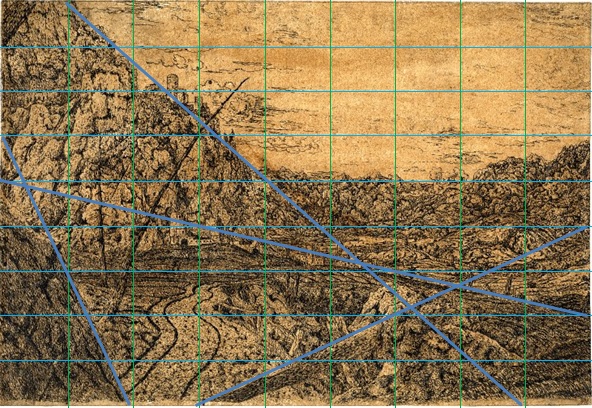

Montagne, vallée et pins cassés (vers 1610 - 1638) - Gravure (40,5 x 28 cm)

Appliquons aussi le principe de la division par 9 des côtés à cette gravure.

Tous les éléments se placent bien de la même façon.

D'ailleurs, à bien y regarder, les 2 gravures sont composées de la même façon mais en symétrie.

Amusons nous à en retourner une et à les juxtaposer.

Voilà bien deux thèmes traités différemment, l'artiste se renouvelle complètement et pourtant,

la composition des paysages est strictement la même.

Voyons maintenant une gravure initialement faite par Seghers puis retravaillée par Rembrandt.

La fuite en Egypte (Seghers : vers 1610 - 1638, Rembrandt : vers 1652) - Gravure (28,4 x 21,2 cm)

Faisons de même.

Le rythme 4/6/9 est bien respecté. Le rabattement des côtés est aussi présent : d'un côté Joseph,

de l'autre, le bouquet d'arbres.

Juxtaposons de nouveau cette gravure aux autres de Seghers.

Ces trois gravures sont composées de la même manière ...

Ainsi, Rembrandt connaît bien cette composition. L'a t'il appliqué à ses tableaux ?

Voyons le portrait de son père fait en 1630, donc avant cette gravure.

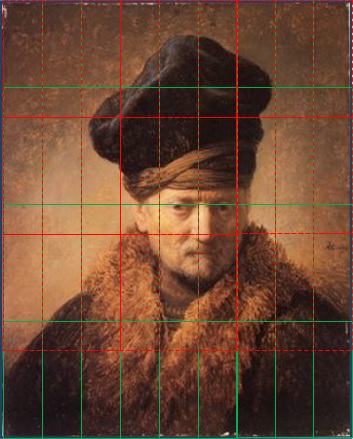

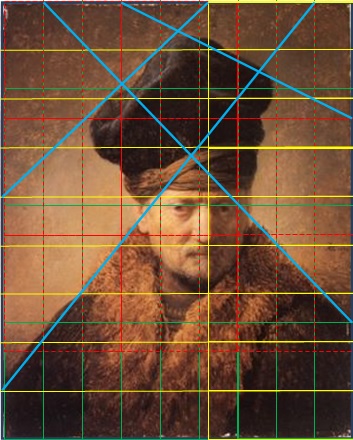

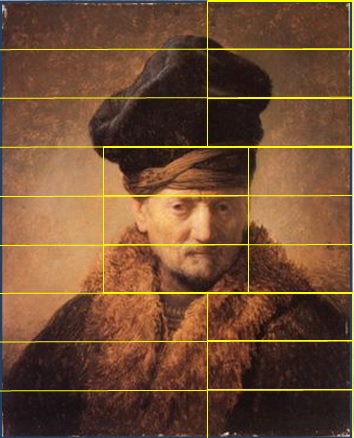

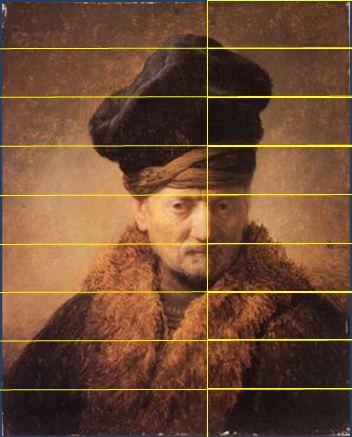

Le père de Rembrandt (1630) - Huile sur bois (28 x 22,5 cm)

Ce portrait est proche de celui de la mère de Rembrandt, par l'époque de création, le format et la proximité familiale.

Appliquons lui la même démarche.

Divisons le petit côté par 9 et traçons les carrés avec leurs subdivisions par 3.

Divisons maintenant le grand côté par 9 et traçons des diagonales.

L'ensemble des éléments du tableau est ainsi délimité.

Deux autres points peuvent être relevés.

En plaçant un carré de côté le tiers du petit côté du tableau, on délimite le bord du visage.

En traçant une verticale située à une distance égale au tiers du grand côté du tableau, on délimite l'arête du nez...

La composition de ce tableau s'appuie bien sur la division par 9 des côtés mais contient aussi d'autres rappels basés sur

ces proportions comme le montre ces deux derniers exemples.

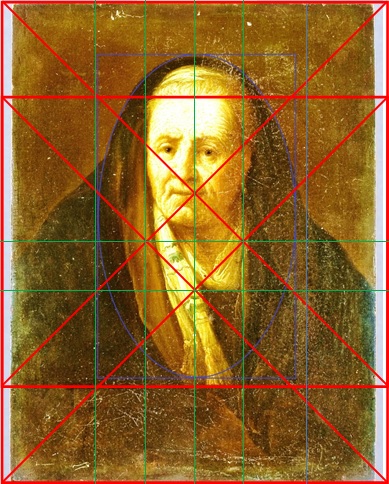

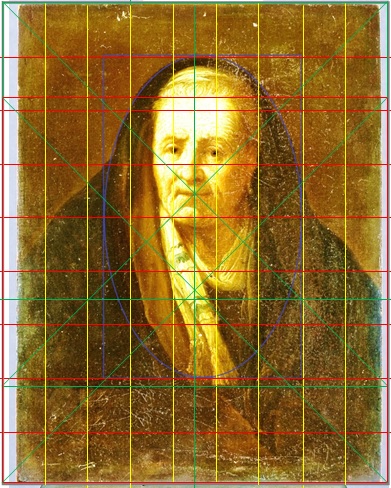

Voyons maintenant ce qu'il en est avec le portait de la mère de Rembrandt. Pour cela, prenons le format supposé, c'est à dire

un peu plus grand.

Reprenons le tracé avec le rabattement des côtés.

Certains éléments sont ainsi positionnés : la bouche, le col, l'écharpe, la naissance des cheveux.

Faisons maintenant la division par 9 des côtés.

Juxtaposons les 2 tracés.

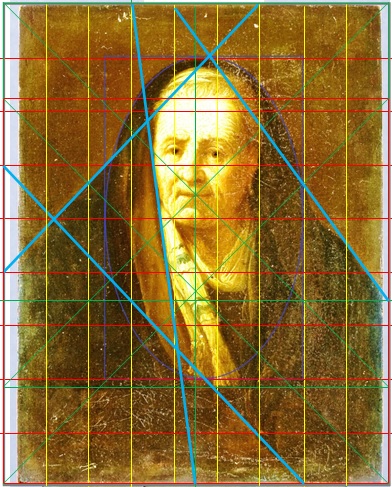

Traçons pour finir des diagonales.

comme dans les autres cas, la composition de ce tableau est une combinaison des 2 manières, à la fois par le rabattement des côtés, à la fois

par la division par 9. Le rythme musical 4/6/9 n'est plus existant.

Une radio X a été réalisée sur ce tableau, elle révèle des zones plus claires sous la représentation du portrait: un carré au centre et

deux formes symétriques en bas.

Mettons côte à côte le tableau et sa radioX.

On voit clairement que le carré du centre est un carré de côté le tiers du petit côté du panneau.Il est situé en hauteur au tiers du grand

côté du panneau.

Pour les formes du bas, le haut des formes est large d'un neuvième du côté et le bas est espacé d'un tiers du grand côté. Le haut des formes

est à la moitié du tableau.

Ces formes très géométriques invisibles sont cohérentes avec la composition proposée. Il reste cependant à savoir leur utilité ?

Une idée pourrait être que le peintre a commencé son tableau en figurant ces formes claires comme zones de lumière pour le tableau final,

puis son idée aurait évolué... Mais ce n'est qu'une idée !!

Il est maintenant intéressant de se demander si cette division par 9 des côtés est antérieure à Lastman et Seghers, en Hollande. Voyons Gillis van Coninxloo ; dans son atelier, Seghers s'est formé.

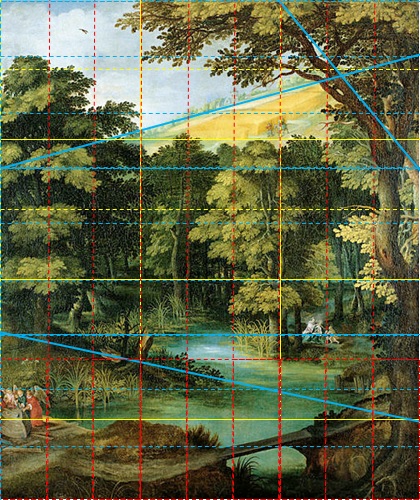

Gillis van Coninxloo (1544 - 1607):

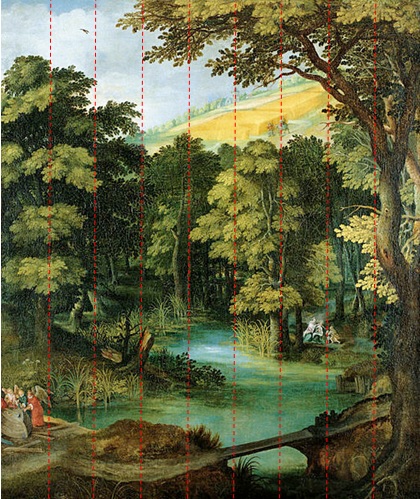

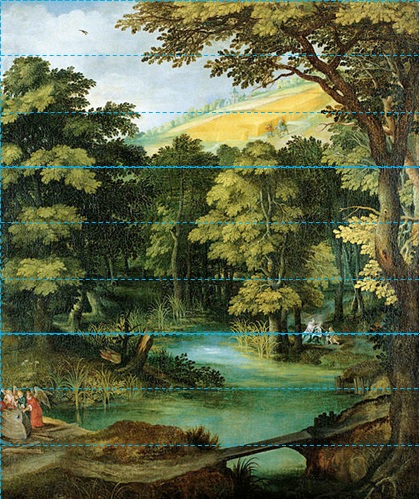

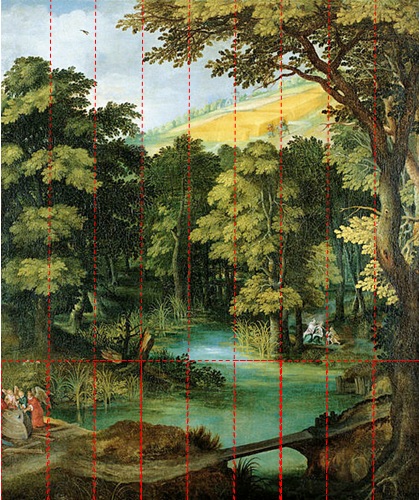

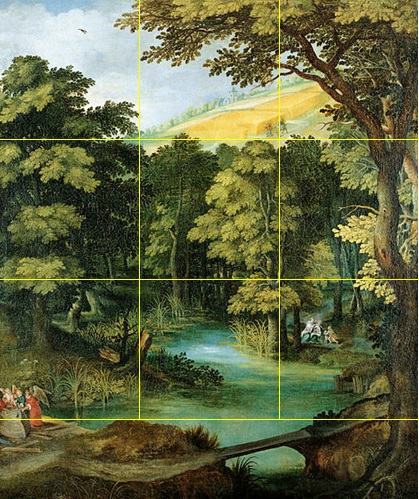

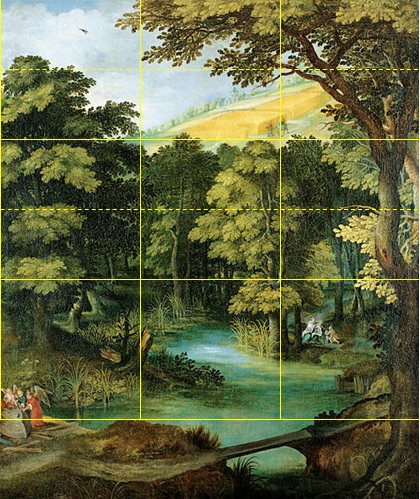

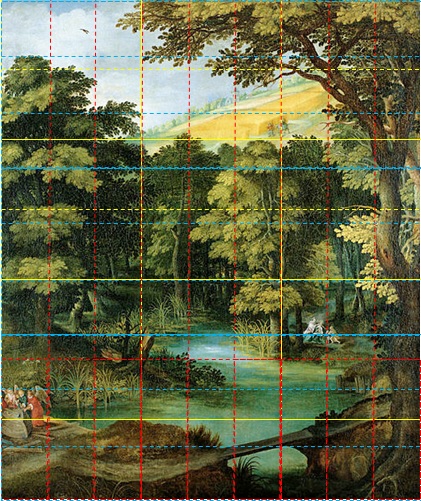

Paysage- La vie de la Vierge - Huile sur toile (107 x 89,7 cm)

Appliquons la division par 9 du petit côté.

Les masses d'arbres, les personnages sont placés par ces divisions. On trouve le rythme 4/6/9.

Plaçons maintenant les divisions par 9 du grand côté.

Les différents plans sont placés. On retrouve encore le rythme 4/6/9.

Le tracé d'une horizontale au tiers du petit côté donne :

Le bas des arbres est ainsi délimité.

Le même tracé à partir du haut des tiers du petit côté donne :

Le haut des arbres est délimité, ainsi que le début des frondaisons, ainsi que le premier plan.

La division par 2 de ces tiers donne le feuillage du grand arbre et une branche de cet arbre.

L'ensemble de toutes ces verticales et horizontales trace un damier où s'inscrivent tous les éléments du tableau.

Il reste à tracer des diagonales en s'appuyant sur ce damier.

Ainsi Gillis van Coninxloo utilise aussi le rythme 4/6/9 et le rabattement des côtés. Dans cette peinture, sont plus accentuées

les verticales et horizontales.

Remontons encore dans le temps et voyons Pieter Coecke van Aelst l'Ancien. Van Coninxloo a été l'élève de son fils.

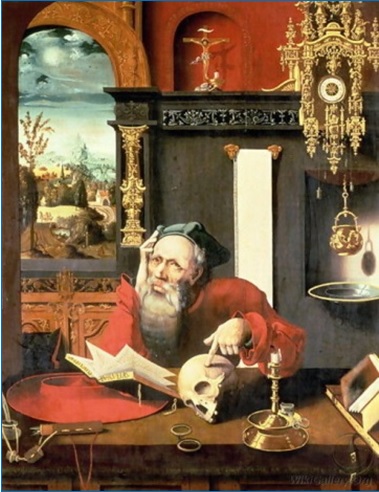

Pieter Coecke van Aelst (1502 - 1550):

Saint Jérome - Huile sur bois (90 x 60 cm)

La division par 9 ne fonctionne pas sur ce tableau qui est régi par le rapport d'Or.

Quelques divisions selon le nombre d'or, tant en vertical qu'en horizontal, montrent bien l'utilisation de cette harmonie dans ce tableau.

Pieter Coecke van Aelst a cependant été en Italie avant 1527.

Voyons maintenant pour finir Brueghel l'Ancien, élève et gendre de Coecke van Aelst. Brueghel a lui aussi été en Italie en 1552.

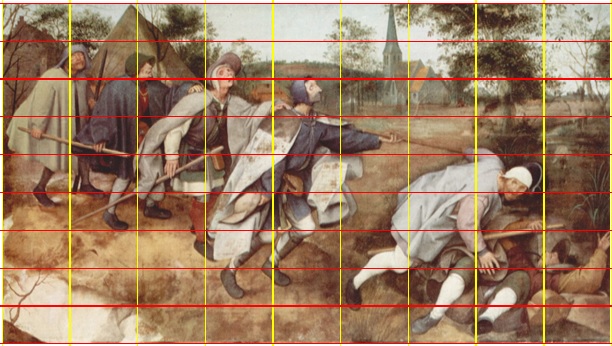

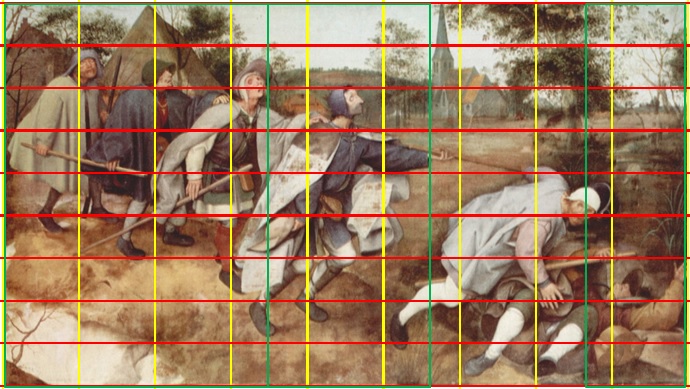

Pieter Brueghel (1525 - 1569):

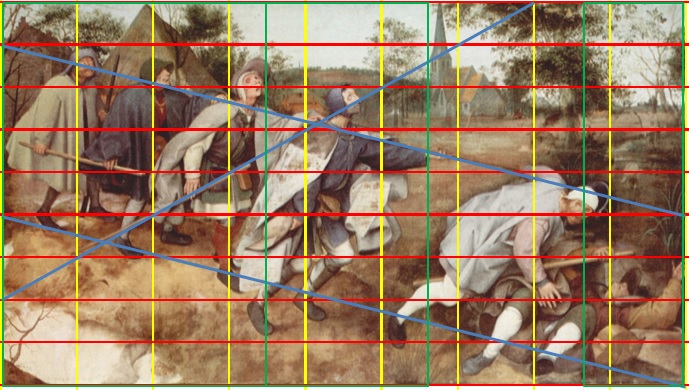

Parabole des aveugles (1568) - Huile sur toile (86 x 154 cm)

Traçons déjà notre damier basé sur la division par 9 des côtés.

Le rythme 4/6/9 est net sur l'horizontale. 4 pour les 2 aveugles qui chutent à droite, 6 pour prendre les 2 autres aveugles et 9 pour les

deux derniers et les maisons. Le tableau est tout en oblique et ne s'occupe pas des tracés ainsi faits.

Cependant, ce tracé ne place pas les éléments ...

Prenons quelques divisions selon le rapport d'or. On trouve ainsi placé les têtes des aveugles, 4 équidistantes, l'église... Plaçons maintenant les 2 tracés superposés.

Puis quelques obliques s'appuyant sur le damier.

Ce tableau a donc une double composition : la règle d'or pour placer dans l'espace les éléments du tableau, la division par 9 pour

donner le rythme, soit par les obliques, soit par le rythme 4/6/9.

Ainsi, de Brueghel à Rembrandt, on retrouve cette influence de la composition venue d'Italie identifiée par Alberti.

Chez tous les peintres que nous avons vu, elle est cependant combinée avec une autre composition, basée sur le nombre d'or chez Brueghel (pour le tableau considéré ici),

basée sur un rabattement des côtés chez les autres. Progressivement, le rapport musical 4/6/9 se perd pour ne plus être qu'une division

géométrique des côtés.

Après, chaque peintre l'utilise pour faire vivre son tableau : nombreuses diagonales pour créer le mouvement chez Brueghel, obliques

pour placer les lumières chez Rembrandt.