|

La géométrie secrète d'un tableau Composante de la beauté Etude de François Murez |

Extraits de : Charpentes - La géométrie secrète des peintres. (Charles Bouleau)

Dans le chaos pictural de ces dernières années, où la libération exacerbée de l'instinct individuel

atteint à la frénésie, vouloir reconnaître les disciplines harmoniques qui, à toutes époques, ont servi secrètement

de bases à la peinture pourrait sembler une folie.

Mais cette folie est une sagesse. Un savoir nécessaire pour qui veut peindre. Et nécessaire pour qui veut regarder.

La charpente d'une oeuvre, c'est aussi sa poésie la plus secrète - et la plus profonde.

Jacques Villon (1963)

Qu'est-ce que l'art de composer un tableau, et pourquoi nous en a-t-on, du temps de nos études, parlé si peu ? Est-ce

affaire d'instinct et de coup d'oeil ? Certains nous assurent pourtant qu'une science mathématique très subtile et très

secrète se cache sous l'apparente désinvolture des maîtres. D'autres, il est vrai, affirment que ce n'est là qu'une fausse

science, se réduisant en pratique à quelques recettes d'atelier, à quelques trucs, à un savoir-faire dont la jeunesse

doit s'emparer sans s'y attarder. Toutes ces questions, quand nous y avons tenté d'y répondre, nous ont entraîné fort loin.

...

La peinture n'est pas seulement surface plane; elle entreprend la conquête de l'espace et les différentes étapes de

cette conquête s'exprimeront à leur tour dans la composition : conquête par la géométrie, qui recourt aux trois dimensions,

conquête aussi par la lumière et l'ombre. Ces progrès conduisent à une plastique d'illusion qui obéit aux mêmes

lois de stabilité et de pesanteur que la vraie.

...

Une autre construction dérive tout aussi naturellement du rectangle : le rabattement des petits côtés sur les grands.

En plaçant le rectangle horizontalement, les peintres durent ensuite, pour des raisons d'équilibre, disposer un carré à droite

et un autre à gauche, qui naturellement se superposent en partie. Ce tracé très simple inscrit donc à l'intérieur du cadre

deux carrés qui se coupent plus ou moins suivant que le rectangle est plus ou moins allongé. Ces carrés imposent à leur tour

leurs diagonales, qui se croisent en ménageant au centre un petit carré sur la pointe dont la dimension varie

avec le recoupement des deux grands carrés, ce qui crée des combinaisons très différentes les unes des autres.

Parfois, les lignes de construction s'effacent devant les orthogonales issues des sommets du petit carré central, qui

établissent à elles seules toute une composition; parfois encore, ces orthogonales créent de nouvelles lignes de construction

par leur croisement avec les diagonales du carré.

Enfin, ce schéma peut se superposer aux diagonales du rectangle, dont l'intersection avec les diagonales des carrés

introduit encore des variantes.

Charles Bouleau

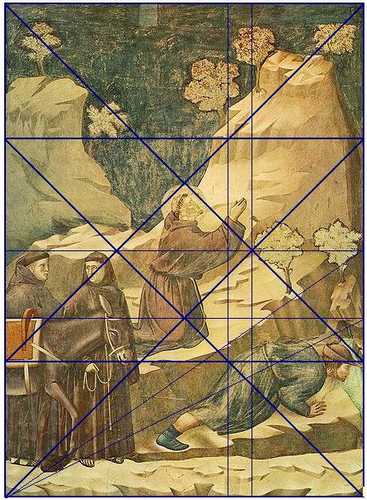

Giotto, Saint François

Il fait jaillir l'eau de la montagne pour désaltérer un paysan.

Le rabattement des petits côtés du rectangle est ici employé sous sa forme la plus simple. Le petit carré central sur la pointe détermine la position du Saint. Un côté du carré donne le bas de la selle, une horizontale, à l'intersection des diagonales, le haut de la selle. Deux verticales placées elles aussi à des intersections positionnent les arbres. Des obliques partant d'un sommet du rectangle donnent l'inclinaison de la montagne et d'un personnage...etc...

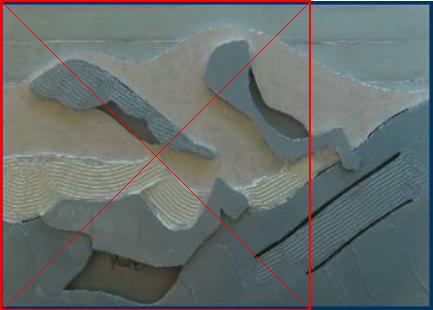

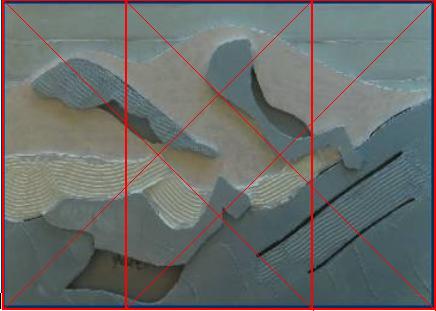

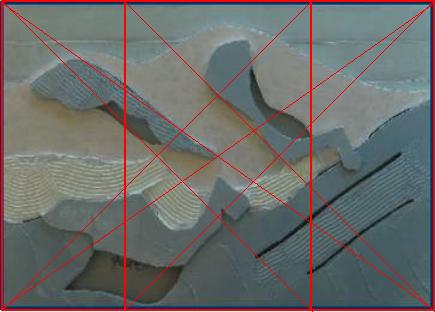

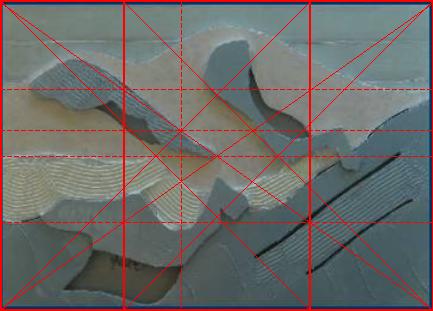

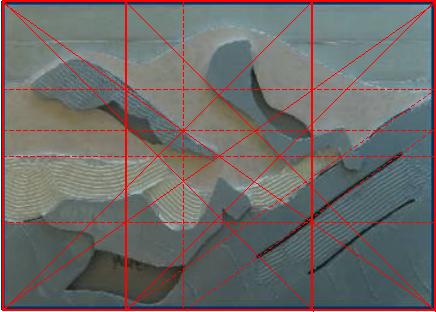

François Murez, Le Mont Blanc

La composition de ce tableau obéit aux règles classiques du rabattement des petits côtés du rectangle.

Rabattement d'un côté pour former le carré avec ses diagonales

Rabattement du deuxième côté pour former le deuxième carré

Visualisation des diagonales du rectangle

Mise en place de verticales et horizontales aux intersections des diagonales

Utilisation des points d'ancrage des verticales et horizontales pour tracer d'autres diagonales qui délimitent des éléments du tableau

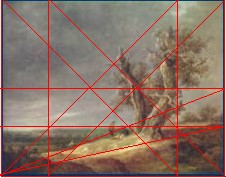

Van Goyen, Paysage aux 2 arbres (1641)

La composition de ce tableau obéit aussi aux règles classiques du rabattement des petits côtés du rectangle.

Rembrandt, Les 3 arbres (1643)

La même composition que le tableau de Van Goyen se retrouve dans cette gravure de Rembrandt. La lumière, cependant, est traitée à l'opposé

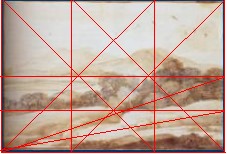

Claude Lorrain (1604 – 1682), Paysage

Un dernier exemple d'une construction identique dans ce dessin de Lorrain. Trois oeuvres d'une même époque et d'une même composition.

L'oeuvre d'art conçue comme un organisme. (René Huyghe)

L'oeuvre d'art est une création non seulement parce qu'elle témoigne de valeurs nouvelles, esthétiques, plastiques, mais parce qu'elle apparaît, une fois achevée,

comme un petit univers; création qui se renouvelle, aussi totale, aussi obligatoire, qui court sa chance chaque fois que le peintre ou le sculpteur l'entreprend

...

Il est exact qu'elle est le fruit d'une complexe gestation, mais il n'y a fruit que s'il arrive à maturité et se détache de la plante qui l'a éléboré, nourri et porté;

alors et alors seulement, il peut être valablement gouté, consommé, c'est à dire accomplir son destin. Pour l'apprécier, connaissance botanique ne vaut; il

convient d'y mordre.

...

L'oeuvre d'art ne commence à exister vraiment qu'à l'instant où elle se suffit à elle-même, où une explication n'a plus à la justifier, mais seulement à la commenter

pour lui assurer sa juste portée. Pour cela, il faut qu'elle soit un organisme, c'est à dire un exemple vivant d'éléments associés dans une commune fonction;

la seule preuve de cette homogénéité animée sera qu'aucun fragment ne pourra être séparé du tout ou même simplement modifié sans que ce tout n'en subisse le

contre-choc.

Le tableau conquiert l'unité par la composition et la composition n'est valable que si elle instaure cette solidarité indissoluble de toutes les parties visibles,

mais aussi de toutes les parties invisibles, dont se nourrit l'existence d'une peinture. C'est dire qu'elle résultera de la convergence des données

plastiques et des données mentales, sensibles et intellectuelles qui, de leur fils si divers et inextricablement entrecroisés, constituent la trame

mystérieuse de l'oeuvre d'art.

...

Mais forger l'unité qui sera la conclusion de l'ensemble implique un danger : trop impérative, elle n'entraînerait que pauvreté. Il faut donc l'atteindre

en développant, par une apparente contradiction, une richesse constitutive qui ne peut se réaliser que par la diversité. Montesquieu a dit là-dessus une parole

bien profonde et qui est peut-être la clef de tout l'art de composer : << Les choses que nous voyons successivement doivent avoir de la variété; celles que nous

apercevons d'un coup d'oeil doivent avoir de la symétrie. >>

Bibliographie :

Charles Bouleau, Charpentes - La géométrie secrète des peintres. Aux éditions du Seuil

René Huyghe, Dialogue avec le visible - La composition et l'oeuvre