|

La composition chez Nicolas de Staël Au delà du fini Etude de François Murez |

Extraits de : Le Prince foudroyé - La vie de Nicolas de Staël. (Laurent Greilsamer)

Le Concert inachevé

En 1968, le musée d'Art moderne de Paris avait osé accrocher dans son hall d'accueil Le Concert. Cet immense tableau rouge signé

Nicolas de Staël s'était sur le champ imposé comme le testament d'un peintre météore.

A l'âge de quarante et un ans, avant de se débarrasser de ce qu'il appelait sa << carcasse d'homme >>, il avait posé là les dernières

touches de sa symphonie picturale.

L'avant-veille de son suicide, en mars 1955, Nicolas de Staël s'était enfermé toute la journée dans une tour désaffectée du cap d'Antibes.

Il avait brossé le fond de ce Concert avec fièvre. Sur cette toile de 350 sur 600 cm, ce géant avait essoré sa rage.

Le soir venu, il avait posé ses brosses, repoussé les paquets de coton avec lesquels il aimait, à la fin de sa vie, étendre ses couleurs.

Staël avait ensuite soulevé le lourd châssis pour le caler, debout, au fond de cet atelier de fortune.

Le lendemain, il posait des ocres et des blancs de soie sur le jute avec cette gravité déchirée qui était sa marque.

Tel un fantôme, il luttait encore, prisonnier, selon sa formule, d'une << solitude inhumaine >>

Lui seul savait que cette toile serait la dernière. Mais savait-il ce qu'elle porte d'espoir et de révolte ? ...

Le Concert

Composition

... ou la constance d'un choix à travers les époques, les styles, les idées ...

| Précisément, en janvier 1949, Nicolas entraîne Françoise en Belgique et aux Pays-Bas. Voyage-pèlerinage aux allures de quête : il retrouve La ronde de Nuit, tout juste sortie des ateliers de restauration du musée d'Amsterdam. Il salue les régents et régentes de Frans Hals à Harleem, analyse sa palette de noirs. Surtout, il redécouvre Hercule Seghers (1589/90 - 1633/38) qui lui apparaît brutalement, sans qu'il puisse autrement l'exprimer, comme un autre lui-même par delà les siècles. Un maître du doute, à ce point happé par la peinture qu'il refusait de perdre du temps à montrer la sienne... |

| Laurent Greilsamer |

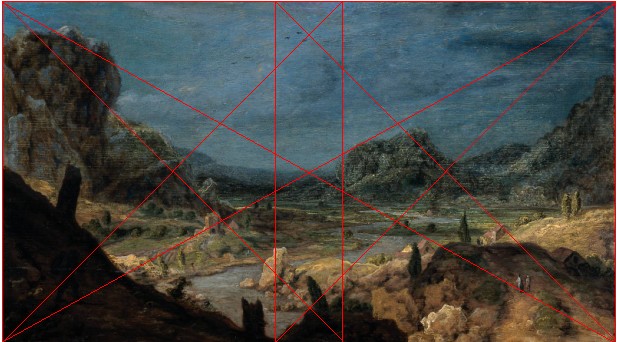

Hercules Seghers

Le rabattement des petits côtés du rectangle est ici employé sous sa forme la plus simple pour déterminer les principaux axes du tableau.

Horizontales et verticales aux intersections des rencontres des carrés et de leurs diagonales, verticales dressées aux intersections

donnent premiers plans, axes des arbres, etc ...

Utilisation simple de ce principe d'organisation du tableau

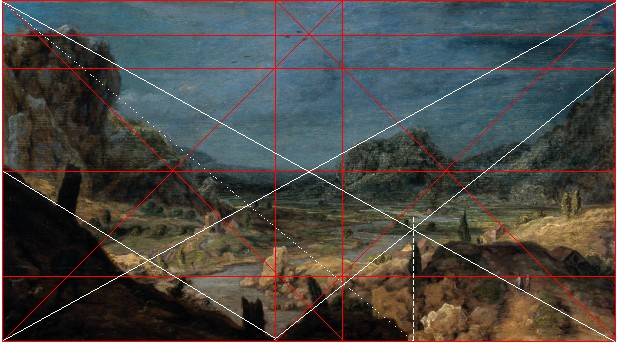

Rembrandt, que Staël aimait beaucoup, succède à Seghers et possède plusieurs de ses oeuvres, un maître pour lui. Comment Rembrandt pouvait composer ses tableaux?

Rembrandt

Même principe de rabattement des petits côtés du rectangle.

Une horizontale pour la hauteur des arbres, une autre pour l'horizon bas. On peut facilement trouver

la diagonale pour le nuage de droite et pour la rame de la barque...

Utilisation simple de ce principe d'organisation du tableau

| " Je vous remercie d'avoir un jour donné la vie à un être qui m'a tout donné et me donne chaque jour encore... Ne pensez pas que les êtres qui mordent la vie avec autant de feu dans le cœur s'en vont sans laisser d'empreinte... Il n'y a pas un des hommes dont l'esprit ou le travail illuminent ce monde qui ne l'ait salué selon sa grandeur. " |

| Lettre de Nicolas de Staêl à la mère de Jeannine (extraits) |

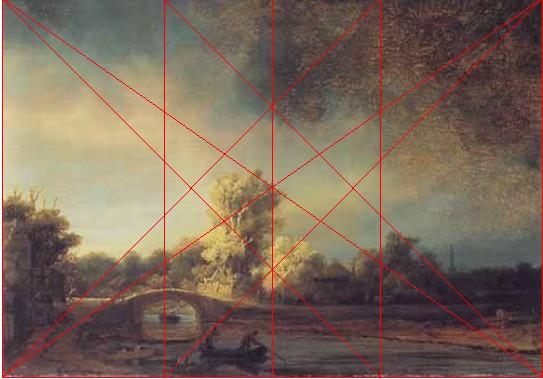

Jeannine Guillou

Même principe de composition qui positionne le vase et les fleurs et la nappe

| Un après-midi, ses amis Marie Raymond et Fred Klein, installés à Cagnes-sur-Mer, lui parlent d'Alberto Magnelli , l'un des pionners de l'abstraction réfugié près de Grasse, dans sa propriété simple et magnifique de la Ferrage. << Présentez-moi ! >> leur demanda Staël. La rencontre, au printemps 1942, sera décisive. De ce maître florentin, il tire sur-le-champ la certitude -déjà si puissamment inscrite en lui - que la vie d'un peintre s'écrit à coups de sabre, en cultivant l'art de rompre sans cesse avec son propre style. |

| Laurent Greilsamer |

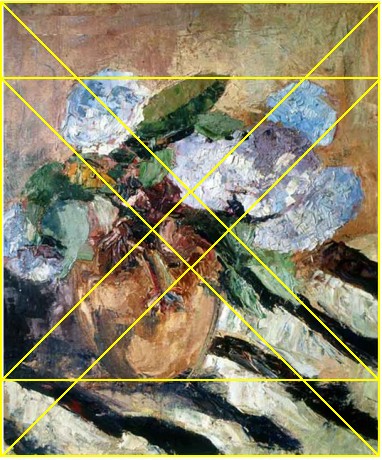

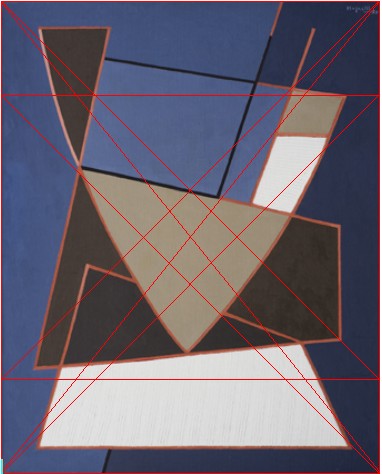

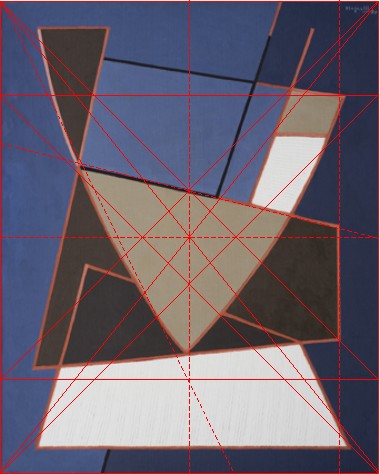

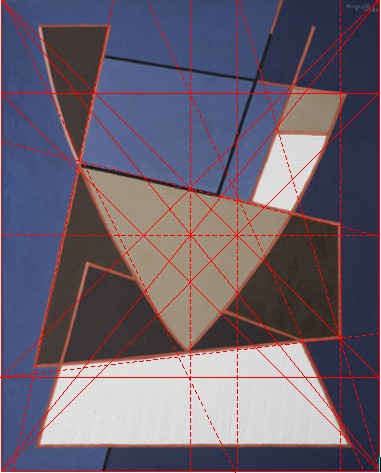

Alberto Magnelli

Le point de départ est toujours le même...

Mais chez Magnelli, la composition s'appuie sur beaucoup plus de diagonales, horizontales, verticales,

toutes issues de l'organisation de base.

La composition est beaucoup plus complexe que les précédentes. Il ne s'agit plus d'animer un paysage simple,

mais d'ordonner des formes complexes. Quelques lignes sont données, les autres sont encore à tracer...

|

Presque tous les jours, il traverse Paris à bicyclette pour retrouver César Domela à la cité des Artistes, boulevard Arago.

La recommandation de Magnelli vaut bénédiction. Il est accueilli comme un enfant de la maison, un fils prodigue, par cet aîné taillé dans le roc...

A partir de 1928, il crée des tableaux-objets où se mêlent peinture et baguette de bois, laiton et plexiglas, cuivre et morceaux de bois découpés et ajustés à la main. Son style. |

| Laurent Greilsamer |

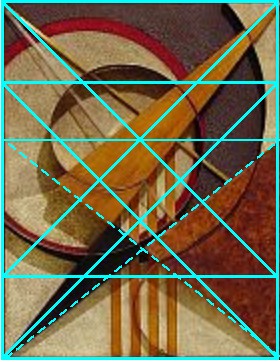

César Domela

Ici, Domela s'appuie franchement sur la composition pour placer ses éléments du tableau-objet.

Tous les axes du tableau peuvent se retrouver de cette manière...

| Le premier, André Lanskoy, crâne nu et oeil de Tatar, s'impose soudain, devient l'ami sûr, le confident. Ils s'étaient croisés chez Louis Carré, ils avaient ri ensemble avec Dina Vierny, tour à tour chuchotant en russe, puis explosant en chants traditionnels. Mais Lanskoy, alors, n'était encore que périphérique... |

| Laurent Greilsamer |

André Lanskoy

Comme chez Magnelli, la composition est complexe ; elle suit la recherche de nombreux éléments picturaux qui composent le tableau.

Seules quelques lignes sont tracées pour ne pas alourdir, mais il faudrait en tracer beaucoup plus pour charpenter tout ce tableau.

| Georges et Marcelle Braque lui font du bien en le traitant comme si de rien n'était, avec leur simplicité coutumière. << Je ne supporte pas ce mercantilisme, leur dit-il. - Vous avez raison, Staël, faites attention ! le prévient Marcelle. Vous avez résisté à la pauvreté, soyez assez fort pour résister à la richesse.>> |

| Laurent Greilsamer |

Georges Braque

Braque aussi utilise la composition des carrés et la décline pour architecturer son oeuvre, pleine de pudeur.

| A Londres, il s'arrête longuement devant les Constable, les Bonington et les Turner. Denys Sutton l'entraîne devant les paysages à l'huile de Whistler et Sickert. C'est de cette méditation que vont naître Les Toits, primitivement titrés Ciel de Dieppe que Staël appelle d'ailleurs ainsi dans sa correspondance. Double titre pour une double lecture. Sommes-nous devant un tableau figurant le ciel et les galets, ou le ciel et les toits de Paris? Seule certitude : il dégage une force cosmique. L'immense ciel composé d'une matière épaisse, dans les gris, verts et blancs, matière mille fois retravaillée, froissée, poncée, recousue, donne son ampleur à une toile majestueuse qui s'affirme d'un coup. Sous la ligne d'horizon, bien basse, on retrouve les pavés gris de Staël, discrètement rehaussés d'un mince filet rose ici, d'un bleu roi sous-jacent là. |

| Laurent Greilsamer |

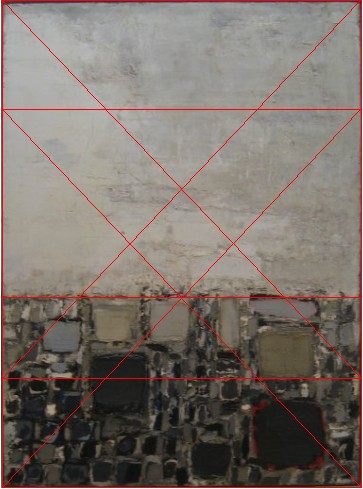

Les Toits

Les éléments du tableau se découvrent tout de suite. Composition simple pour peu d'éléments.

Nous retrouvons là, la relative simplicité de Seghers ou de Rembrandt.

Paysage

Quelques horizontales et diagonales donnent les principaux éléments du tableau. Simplicité et dépouillement.

| Une confrontation comme celle que nous venons d'entreprendre fait toujours ressortir ce qu'ont d'arbitraire certaines luttes de tendances. Ainsi de l'abstrait et du figuratif, aujourd'hui. Dans certaines aquarelles de Gustave Moreau, on a déjà tout le Kandinsky de la première période. Et dans la pureté d'un Mondrian, ne retrouve-t-on pas la rigueur de composition du Moyen-Age ? La fraîcheur d'un Paul Klee est-elle moindre que celle d'un Fra Angelico ? |

| Charles Bouleau |

Ce texte de Charles Bouleau peut clairement s'appliquer aux oeuvres présentées ici. Exemple clair d'un Nicolas de Staël bien au dessus du débat abstrait/figuratif.

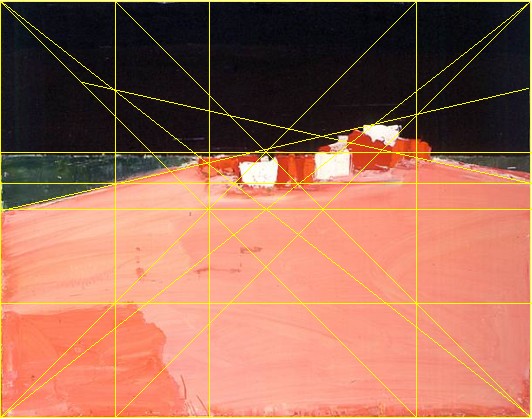

Le Concert

La même composition est adoptée.

Simple à l'extrême, elle délimite sans conteste le piano, les pupitres et la contrebasse.

Ainsi, même à l'extrémité de sa vie, dans la souffrance de l'esprit, le métier du peintre est le plus fort

et régit une construction structurée dans un univers en perdition.

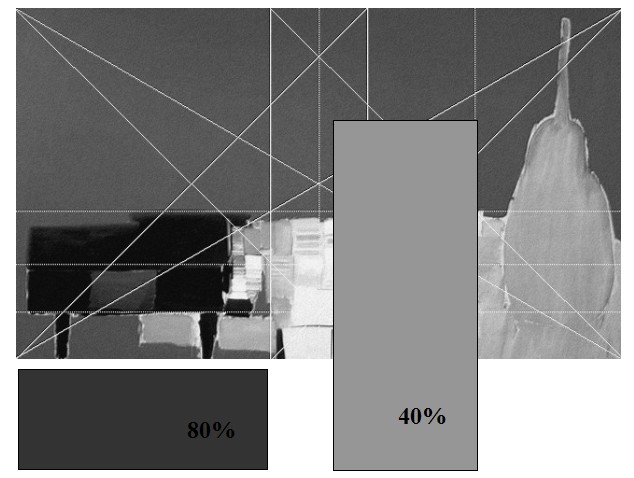

Un exercice intéressant peut être mené : mettons cette représentation en noir et blanc.

De là tirons le rectangle que fait le piano avec son équivalent en gris (Gris à 80%) et le rectangle que fait la contrebasse avec son équivalent en gris (Gris à 40%).

La surface du gris à 80% multipliée par 80% est du même poids que la surface du gris à 40%

multipliée elle aussi par 40%.

Ainsi l'oeil du Peintre a équilibré ces deux éléments picturaux.

Ce tableau est comme une balance. D'un côté, un élément musical d'un noir tombal, horizontale décrivant la vie et sa fin,

de l'autre, un élément lumineux d'où s'envole une mélodie, verticale exprimant l'esprit et son infini. Les partitions font l'aiguille.

Les deux plateaux s'équilibrent encore...

Mais le Peintre est déjà par delà la vie, aucun retour n'est désormais possible.

...

Alors elle me dit d'une voix gracieuse,

Plus claire que l'argent : Maître, où donc allons-nous?

Par delà le soleil et par delà l'espace,

Où Dieu n'arriverait qu'après l'éternité

Mais avant d'être au but ton aile sera lasse :

Car je veux voir mon rève en sa réalité.

Théophile Gautier, La Chimère - La comédie de la mort

Bibliographie :

Charles Bouleau, Charpentes - La géométrie secrète des peintres. Aux éditions du Seuil

Laurent Greilsamer, Le Prince foudroyé - La vie de Nicolas de Staël